Wer soll wo wohnen? Kostenrisiken der räumlichen Trennung

aktualisiert am 31.01.24 von Antonia Birkeneder, PD Dr. Christina Boll Familiensoziologie und Familienökonomie, Deutsches Jugendinstitut München

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier erhalten Sie Informationen zu den folgenden Themen:

- Orientierung auf der Seite

- Gestaltung der Wohnsituation nach Trennung oder Scheidung

- Finanzielle Aspekte von Wohn- und Betreuungsmodellen

- Weitere finanzielle Folgen der räumlichen Trennung

Orientierung auf der Seite

Haben Eltern ihre Partnerschaft beendet, steht in den meisten Fällen auch eine räumliche Trennung an. Ein Umzug, der in Folge einer Trennung erfolgt, unterscheidet sich in mancher Hinsicht von Umzügen, die aus anderen Gründen vorgenommen werden.

Nachtrennungsfamilien haben verschiedene Möglichkeiten, ihre Wohnsituation neu zu gestalten. Sie können sich auf dieser Seite informieren, welcher Elternteil (mit wem) häufiger auszieht und von welchen Wohnformen Nachtrennungsfamilien profitieren können (zum Abschnitt ). Verschiedene Betreuungsmodelle gehen auch mit unterschiedlichen Kostenaspekten einher (zum Abschnitt ). Ist die emotionale Belastung durch die Trennung sehr hoch, soll der Umzug meist möglichst bald erfolgen. Das kann zeitlichen Druck bei der Wohnungssuche erzeugen, was negative Konsequenzen mit sich bringen kann. Doch auch langfristige finanzielle Nachteile sind möglich (zum Abschnitt ).

Nach dem Ende der Partnerschaft steht bei den meisten Eltern auch eine räumliche Trennung an

Gestaltung der Wohnsituation nach einer Trennung oder Scheidung

Die Bedürfnisse der Kinder sind bei einer räumlichen Trennung im Blick zu behalten

Für die meisten getrennten Eltern ist eine zügige räumliche Trennung unabdingbar. Daher muss eine Einigung darüber gefunden werden, welcher Elternteil auszieht. Bei dieser Entscheidung sind auch die Kinder zu berücksichtigen – bei welchem Elternteil sollen sie zu welchen Anteilen wohnen, wie würde sich ein Umzug auf sie auswirken, welche Entfernung zwischen den Wohnungen ist für sie vorteilhaft? Die Antworten auf diese Fragen sind individuell – sie fallen von Familie zu Familie unterschiedlich aus. Auch ist die optimale Lösung nicht immer umsetzbar, zum Beispiel aus finanziellen Gründen. Dennoch kann es hilfreich sein zu wissen, wie andere Nachtrennungsfamilien die Wohnsituation lösen.

Wer zieht (mit wem) aus und in welche Entfernung?

Wer zieht aus?

Betrachtet man gemischtgeschlechtliche Paare, die mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern im Haushalt wohnen, so sind es in etwa gleich vielen Fällen die Mütter bzw. die Väter, die nach einer Trennung aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern ist jedoch darin erkennbar, wo die Kinder nach der Trennung wohnen: Während etwa 83 % der ausziehenden Mütter nach der Trennung mit einem oder mehreren Kindern in der neuen Wohnung zusammenleben, sind es nur ca. 13 % der ausziehenden Väter. Häufiger als dass die Kinder mit einem Elternteil umziehen bleiben sie jedoch im ursprünglichen Zuhause wohnen. Fast alle Mütter (95 %), die nach einer Trennung am selben Wohnort bleiben, leben dort mit ihrem Kind bzw. mit ihren Kindern im Haushalt. Bei den nicht umziehenden Vätern trifft dies nur auf etwa die Hälfte zu.

Kostenfreie Übernachten für Elternteile, die weit entfernt wohnen

Für Elternteile, die weit entfernt vom Wohnort ihrer Kinder leben, kann es herausfordernd sein, regelmäßige Besuche zu organisieren und auch zu finanzieren. Betroffene Trennungsfamilien können Unterstützung durch Die Familienhandwerker bekommen – diese Organisation vermittelt bundesweit kostenfreie Übernachtungen bei ehrenamtlichen Gastgeberinnen und Gastgebern am Wohnort des Kindes.

Welche Entfernung liegt zwischen den Wohnungen?

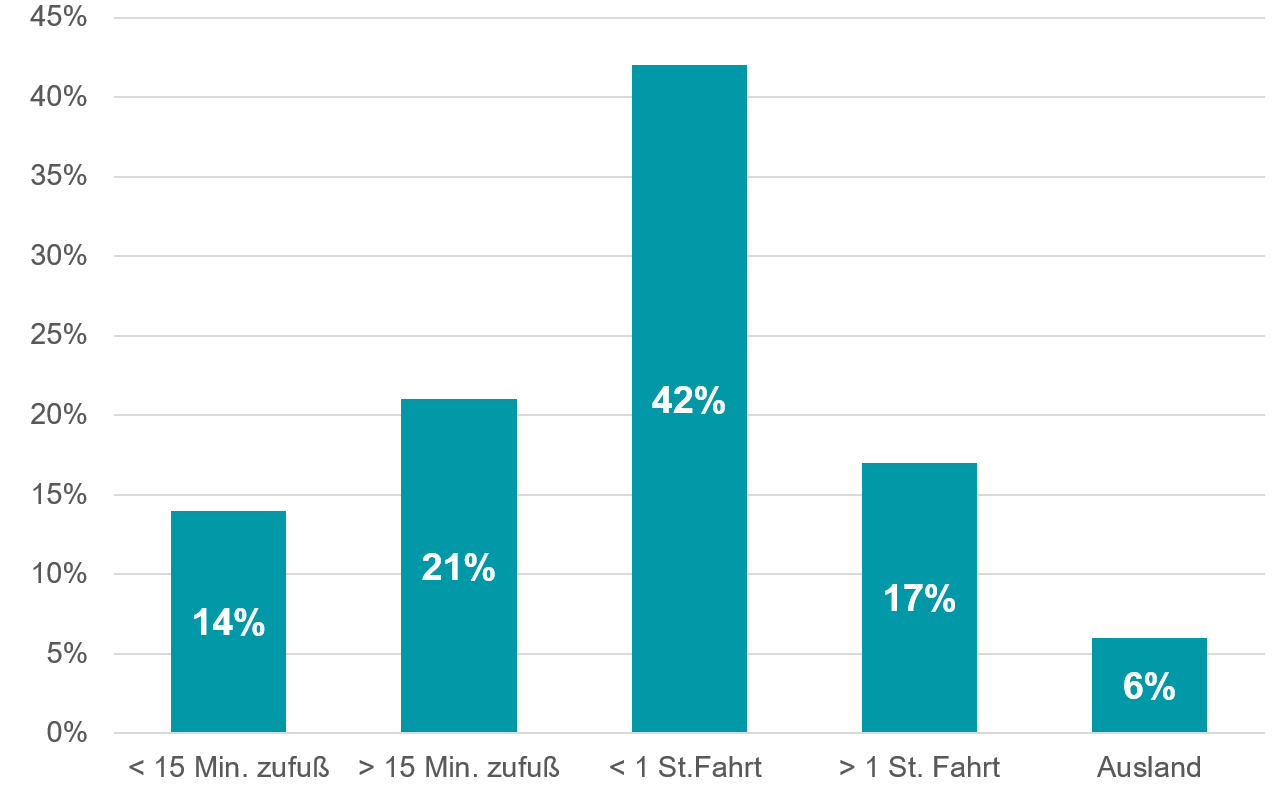

Nach den Ergebnissen einer Umfrage unter Familien in Deutschland mit Kindern im Alter 0 bis 17 Jahre

ist die Entfernung zwischen den Wohnstandorten von getrenntlebenden bzw. geschiedenen Eltern häufig gering. In 14 % der Fälle leben die Eltern im gleichen Ort und die Wohnungen sind in weniger als 15 Minuten zu erreichen. Bei weiteren 21 % leben die Eltern auch innerhalb desselben Ortes, der Fußweg übersteigt allerdings 15 Minuten. Die meisten getrenntlebenden bzw. geschiedenen Eltern (42 %) wohnen in verschiedenen Orten, die jedoch in weniger als einer Stunde Fahrtzeit zu erreichen sind. Bei 17 % liegt die Fahrtzeit bei mehr als einer Stunde und in 6 % der Fälle lebt ein Elternteil im Ausland.

Spezielle Finanzierungs- bzw. Wohnformen

Mit öffentlichen Mitteln geförderter Wohnraum

Ein staatliches Ziel ist es, für bezahlbares Wohnen zu sorgen und Haushalte zu unterstützen, die sich am Markt nicht aus eigener Kraft angemessen mit Wohnraum versorgen können. Daher gibt es mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnraum. Vor allem das Angebot an preiswerten Mietwohnungen kann nach einer Trennung, wenn ein Umzug ansteht und das Partnereinkommen weggefallen ist, hilfreich sein. Voraussetzung für den Bezug einer solchen Wohnung ist ein Wohnungsberechtigungsschein, der nur ausgestellt wird, wenn eine gewisse Einkommensgrenze nicht überschritten wird. Nähere Informationen, ob und wie Sie dieses Angebot nutzen können, bekommen Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Gemeinschaftliche Wohnformen

Eine besondere Art des Wohnens, von der Alleinerziehende unter Umständen profitieren können, sind gemeinschaftliche Wohnformen, die meist verschiedene Generationen sowie Leben- und Familienformen integrieren. Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an gemeinschaftlichem Leben aus. In vielen Wohnprojekten sind Ein-Eltern-Familien vertreten und sie berichten, durch das Netzwerk vor Ort Unterstützung zu erfahren – sei es in Form von Kinderbetreuung, Rat bei Erziehungsfragen oder Entlastungen bei Alltagsaufgaben. Auch den Kindern kann ein gemeinschaftliches Wohnumfeld dabei helfen, mit der Nachtrennungssituation umzugehen. Diese Wohnprojekte sind teilweise staatlich gefördert und können einen bezahlbaren und sicheren Wohnraum bieten. Eine erste Anlaufstelle, um sich über Projekte oder Beratungsstellen vor Ort zu informieren, ist das FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V.

Finanzielle Aspekte von Wohn- und Betreuungsmodellen

Bei der Wahl des Betreuungsmodells sollten auch finanzielle Aspekte mitgedacht werden

Zusammen mit dem Wohnsitz der Kinder muss auch über die Ausgestaltung des Betreuungsmodells entschieden werden. Bei der Wahl des Betreuungsmodells sollten viele Kriterien berücksichtigt werden. Eines davon sind die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten. Vor allem das Wechselmodell und das Nestmodell können mit Mehrkosten verbunden sein.

Residenzmodell

In den meisten Nachtrennungsfamilien wird das Residenzmodell gelebt. Das bedeutet, dass die gemeinsamen Kinder ganz oder überwiegend bei einem Elternteil leben. Dessen Wohnung ist dann die Hauptwohnung. Besteht Kontakt zum anderen Elternteil, so hat dieser Umgang mit dem Kind, übernimmt aber weit weniger Betreuungsaufgaben.

Wechselmodell

Eine Alternative zum Residenzmodell ist das Wechselmodell, welches bisher von noch wenigen Nachtrennungsfamilien praktiziert wird, jedoch immer relevanter wird. Es ist davon geprägt, dass die Kinder zu (fast) gleichen Anteilen bei beiden Elternteilen wohnen und von diesen betreut werden. Jedes Elternteil wohnt dabei in einer eigenen Wohnung und die Kinder wechseln zwischen den Orten hin und her.

Nestmodell

Ein Sonderfall ist zudem das Nestmodell, bei dem die Kinder stets an einem Wohnort bleiben und die Eltern sich mit der Betreuung vor Ort abwechseln. Die Aufteilung der zu übernehmenden Betreuungsaufgaben zwischen den Eltern kann dabei ganz unterschiedlich ausfallen – zu (relativ) gleichen Teilen wie im Wechselmodell oder ungleich wie im Residenzmodell.

Im Wechselmodell wird oft an zwei Standorten ein Kinderzimmer benötigt

Mögliche Mehrkosten im Wechselmodell

Wenn Kinder im Wechselmodell leben, pendeln sie zwischen zwei Wohnungen und verbringen in beiden viel Zeit. Daher besteht auch an beiden Orten ein Bedarf an ausreichendem Wohnraum (meistens in Form eines eigenen Kinderzimmers) und kindgerechter Ausstattung. Neben Bett und Schrank brauchen Schulkinder einen Platz zum Lernen und für Hausaufgaben. Dies kann die grundsätzliche finanzielle Belastung, dass nach der räumlichen Trennung statt einer nun zwei Wohnungen bezahlt werden müssen, noch steigern. Dem gegenüber steht, dass es durch die gleichmäßige Aufteilung der Betreuung auch beiden Elternteilen ermöglicht wird, eigenständig einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Dies kann die finanzielle Mehrbelastung durch den zusätzlichen Wohnraum unter Umständen ausgleichen.

Als zweiter finanzieller Belastungsfaktor setzt das Wechselmodell voraus, dass die Wohnungen sehr nah beieinanderliegen, denn Kindergarten oder Schule müssen von beiden Orten aus erreichbar sein. Dies schränkt den Umkreis ein, innerhalb dessen eine Wohnung gesucht werden kann. In der Folge kann es passieren, dass erhöhte Mieten oder eine geringere Qualität des Wohnraums in Kauf genommen werden müssen, um überhaupt neue Räumlichkeiten zu finden.

Mögliche Mehrkosten im Nestmodell

Im Falle des Nestmodells pendeln die Eltern wechselnd zur Wohnung der Kinder. Das ist meist deren bisheriges Zuhause. Für die Kinder spielt daher die Distanz zwischen den Wohnorten der Elternteile eine geringere Rolle als im Wechselmodell, wo sie selbst es sind, die zu dem externen Elternteil pendeln müssen. Allerdings besteht beim Nestmodell häufig Bedarf an drei Wohnungen – der Wohnung, in der die Kinder betreut werden, und jeweils einer eigenen Wohnung für jedes Elternteil. Dies ist nur für wenige Nachtrennungsfamilien finanzierbar. Das Nestmodell wird daher meist als Übergangslösung unmittelbar im Anschluss an die Trennung gelebt. Unter Umständen können die Eltern in dieser Zeit bei Angehörigen unterkommen, bis die Wohnsituation so gelöst wurde, dass ein Residenz- oder Wechselmodell praktizierbar ist.

Staatliche Unterstützungsangebote bei Wohnkosten

Eine Trennung bzw. Scheidung stellt einen Risikofaktor dar, dass die Wohnkosten nicht (mehr) aus eigenen Mitteln gestemmt werden können. Für diesen Fall gibt es staatliche Unterstützungsangebote:

- Das Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Wohnkosten für Familien mit kleinem Einkommen.

- Beziehen Sie Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld), werden die Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen.

Zu diesen Leistungen finden Sie im Bereich "Trennung rechtlich durchdenken" ausführliche Informationen.

Inhalt des Videos in Textform

Finanzielle Aspekte von Wohn- und Betreuungsmodellen

Wenn sich Eltern nach dem Ende der Partnerschaft auch räumlich trennen, müssen sie sich einigen, bei wem die Kinder wohnen und wer sie wie häufig betreut. Diese Entscheidung ist individuell und sollte immer sowohl die Sicht der Eltern als auch die Sicht der Kinder berücksichtigen.

In diesem Video erfahren Sie etwas zu den finanziellen Aspekten von Wohn- und Betreuungsmodellen in Nachtrennungsfamilien. Informieren Sie sich im Bereich „Fair trennen und gemeinsam erziehen“ darüber, welche weiteren Aspekte hier wichtig sind.

Dirk und Jennifer Ziegler haben sich getrennt. Dirk ist nach der Trennung aus der Familienwohnung ausgezogen und mietet nun eine eigene Wohnung. Jennifer ist zumindest vorerst mit den beiden Töchtern Lilly und Sophie in der Familienwohnung geblieben. Die Töchter besuchen Dirk regelmäßig. Die Familie lebt also im Residenzmodell.

Jetzt überlegen Sie, ob für die Zukunft auch andere Wohn- und Betreuungsarrangements in Frage kommen. Dabei denken sie darüber nach, welche Modelle für sie finanzierbar wären.

Im Wechselmodell pendeln die Kinder zwischen den Wohnungen der Eltern und verbringen an beiden Orten viel Zeit. Würde Familie Ziegler vom Residenzmodell zum Wechselmodell übergehen, müsste Dirk für seine Töchter ein Kinderzimmer einrichten. Seine neue Wohnung ist dafür groß genug. Ein weiterer Umzug in eine größere Wohnung wäre für ihn zu teuer.

Jennifer arbeitet derzeit in Teilzeit mit wenigen Wochenstunden. Für sie würde ein Übergang zum Wechselmodell bedeuten, dass sie ihre Arbeitszeit erhöhen und dadurch mehr verdienen könnte.

Zwar fällt gegebenenfalls ein Teil der Unterhaltszahlungen für die Kinder weg, wenn Jennifer mehr verdient. Jedoch erhöhen sich durch den zusätzlichen Verdienst zum Beispiel auch ihre Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung, was vorteilhaft ist.

Problematisch ist, dass die Wohnungen von Dirk und Jennifer relativ weit entfernt sind. Die Kinder gehen weiterhin in ihre Schule, die gegenüber Jennifers Wohnung ist. Ein Übergang zum Wechselmodell würde daher vor allem für Dirk höhere Spritkosten durch die langen Schulwege bedeuten.

Im Nestmodell pendeln die Eltern anstatt der Kinder. Lilly und Sophie würden immer in der Familienwohnung bleiben und Jennifer und Dirk würden sich in der Wohnung mit der Betreuung abwechseln.

Allerdings müsste dann auch Jennifer eine eigene Wohnung mieten, in der sie wohnen würde, wenn Dirk die Kinder betreut. Dies ist allerdings zu teuer, weshalb das Nestmodell für die Familie ausscheidet.

Nach einigem Überlegen einigt sich die Familie darauf, ein asymmetrisches Wechselmodell auszuprobieren, in dem die Töchter an drei Tagen in der Woche bei Dirk wohnen und an vier Tagen bei Jennifer.

Die Wahl des Wohn- und Betreuungsmodells – ein Beispiel

Die Entscheidung, welches Wohn- und Betreuungsmodell gewählt wird, ist also individuell und hängt – neben anderen wichtigen Aspekten – von den finanziellen Möglichkeiten ab. Sie können im Video sehen, welche Gedanken Familie Ziegler in ihre Entscheidung einfließen lässt.

Welche weiteren finanziellen Folgen kann die räumliche Trennung haben?

Wohnungssuche und Umzug unter erschwerten Bedingungen

Direkt nach der Trennung zieht meist nur ein Elternteil aus, während der andere, zumindest vorerst, in der ehemals gemeinsamen Wohnung bleibt. Der Umzug selbst verursacht Kosten und für die neue Wohnung müssen unter Umständen neue Haushaltsgegenstände angeschafft werden. Zunächst muss aber eine geeignete Wohnung gefunden werden. Die Suche wird dadurch erschwert, dass der Umzug meist innerhalb einer kurzen Distanz erfolgen soll – damit die Entfernung zur Arbeitsstätte und zu den Kindern, sofern diese in der ursprünglichen Wohnung bleiben, nicht zu groß wird oder, wenn auch die Kinder mit umziehen, der Kindergarten oder die Schule nach wie vor erreichbar ist. Auch ist der Zeitdruck bei der Wohnungssuche aufgrund einer Trennung oft besonders hoch.

Oft werden bei einer räumlichen Trennung neue Hauhaltsgegenstände gebraucht

Kosten und finanzielle Hilfen beim Auszug eines Elternteils

Sabine und Thomas Schmidt machen sich Gedanken über eine mögliche Trennung und überlegen, wie sie in diesem Fall die Wohnsituation ändern könnten. Momentan wohnen sie zusammen mit ihren gemeinsamen Kindern in einer Mietwohnung.

Informieren Sie sich über finanzielle Hilfen, wenn Sie die Kosten des Umzugs nach einer Trennung nicht bestreiten können

Da Vater Thomas arbeitslos ist und Mutter Sabine nicht genug verdient, um den Lebensunterhalt aller Familienmitglieder sicherzustellen, bezieht Thomas Bürgergeld. Ein Auszug von Thomas aus der Familienwohnung würde Kosten verursachen, für die Familie Schmidt keine finanziellen Rücklagen hat. Jedoch würde eine Trennung den Auszug aus der gemeinsamen Wohnung rechtfertigen, sodass Thomas beim Jobcenter einen Anspruch auf Erstattung der Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten geltend machen könnte. Auch kann er einen Antrag auf Erstausstattung der neuen Wohnung stellen, da alle Möbel in der Wohnung bei Sabine und den Kindern verbleiben müssten.

Durch eine Trennung (nicht erst durch einen Auszug) würde die gemeinsame Bedarfsgemeinschaft der Familie Schmidt aufgehoben werden. Mutter Sabine muss daher prüfen, ob Ihr eigenes Einkommen reicht, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder zu decken. Neben dem Einkommen aus ihrer Erwerbstätigkeit kann sie Unterhaltsvorschuss beziehen, da Vater Thomas durch seine Arbeitslosigkeit keinen Kindesunterhalt zahlen kann. Sabine sieht die Möglichkeit, dass das Geld dann reichen könnte, wenn sie zusätzlich noch Wohngeld beziehen würde. Daher nutzt sie den Wohngeld-Rechner des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, um eine erste Einschätzung zu ihrem Anspruch zu bekommen.

Weitere Informationen zu den Anspruchsvoraussetzungen dieser Leistungen sind auch im rechtlichen Bereich von STARK zu finden.

Finanzielle Belastung durch zwei Wohnorte

Selbstständige Finanzierung einer Wohnung und geringere Wohnqualität

Häufig kommen zur ohnehin schwierigen Wohnungssuche finanzielle Restriktionen hinzu. In den meisten Familien mit Kindern gehen beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit nach. Die Kosten der gemeinsam bewohnten Wohnung können daher häufig über zwei Gehälter gedeckt werden. Nach der Trennung sind zwei Wohnungen zu bezahlen, für die jeweils nur ein Gehalt zur Verfügung steht. Das kann vor allem für Frauen, die häufig in Teilzeit arbeiten, herausfordernd sein. Der Umzug erfolgt daher oft in Wohnungen, die, verglichen mit der Wohnsituation vor Trennung, kleiner und kostengünstiger sind. Der Wohnstandard kann nach der Trennung also in vielen Fällen nicht gehalten werden. Auch für die Person, die in der ursprünglich gemeinsamen Wohnung bleibt, kann es auf Dauer zu teuer werden, die anfallenden Kosten allein zu stemmen, weshalb die Umzugswahrscheinlichkeit auch einige Zeit nach der Trennung noch erhöht ist.

Wohnkosten können für Nachtrennungsfamilien eine hohe Belastung darstellen

Wohnkostenbelastung von Alleinerziehenden

Doch selbst wenn eine kleinere und günstigere Wohnung bezogen wird, bleibt die finanzielle Belastung durch Wohnkosten in vielen Fällen hoch. Es zeigt sich, dass Alleinerziehende eine weitaus höhere relative Wohnkostenbelastung tragen als Paare mit oder ohne Kinder. Dies bedeutet, dass sie einen größeren Anteil ihres verfügbaren Einkommens für Wohnkosten aufbringen müssen. Die Wohnkosten beziehen sich dabei nicht nur auf Mieterinnen und Mieter, sondern auch auf Personen, die eine eigene Immobilie bewohnen – bei diesen werden zusätzlich zu den Nebenkosten auch mögliche Immobilienkredite zu den Wohnkosten gezählt. Von allen Alleinerziehenden sind solche mit niedrigem Einkommen am stärksten betroffen. Für sie stellen die seit Jahren steigenden Preise für Immobilien und Mietwohnungen, vor allem bei Neuvermietungen, eine besondere Herausforderung dar.

Trennung und Immobilieneigentum

Nach dem Ende der Partnerschaft muss darüber entschieden werden, wie es mit dem gemeinsamen Eigentum weitergeht

Familien, die in einer gemeinsam erworbenen oder gebauten Immobilie gelebt haben, müssen entscheiden, was mit dieser nach der Trennung passiert. Ist die Immobilie noch mit hohen Krediten belastet, kann es für eine einzelne Person schwer sein, diese zu bedienen. Doch auch wenn das gemeinsame Haus abbezahlt ist, so es das gemeinsame Eigentum beider Elternteile. Der ausziehenden Person steht also die Hälfte des Hauswertes zu. Es kann sich darauf geeinigt werden, dass der ausziehende Elternteil ausgezahlt und im Gegenzug dessen Miteigentumsanteil auf den bleibenden Elternteil übertragen wird. Meist stehen dafür nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung, sodass Immobilien nach Trennung häufig verkauft werden müssen. Dies kann negative Folgen für die Vermögenssituation der Eigentümerinnen und Eigentümer haben. Muss die Immobilie unter Zeitdruck verkauft werden, was nach einer Trennung nicht unüblich ist, kann sich dies ungünstig auf den Erlös auswirken. Der Großteil der Vermögensverluste, die nach einer Trennung festgestellt werden, sind auf den Verkauf gemeinsamer Immobilien zurückzuführen.

Zudem ist in Deutschland der Erwerb einer Immobilie für viele Menschen ein Ereignis, das nur einmal im Leben realisiert wird. Das geschieht häufig nicht allein, sondern zusammen mit einer Partnerin oder einem Partner. Wenn in Folge einer Trennung das Wohneigentum verkauft wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit, im weiteren Lebensverlauf erneut Eigentümer einer Immobilie zu werden, wobei eine neue Partnerschaft und mehr noch eine neue Ehe die Wahrscheinlichkeit wieder erhöht. Diese Auswirkungen lassen sich auch langfristig messen. Im Lebensverlauf über 50 Jahre hinweg zeigt sich, dass Personen, die im Lebensverlauf ein Scheidung durchlaufen haben, seltener Eigentümerin bzw. Eigentümer einer Immobilie sind als dauerhaft Verheiratete. Auf Frauen trifft dieser Zusammenhang noch stärker zu als auf Männer. Zusätzlich fällt unter Personen mit Scheidungserfahrung, die eine Immobilie besitzen, das Immobilienvermögen geringer aus als unter den Eigentümerinnen und Eigentümern, die dauerhaft verheiratet waren.

Wohneigentum wird häufig zusammen mit der Partnerin oder dem Partner erworben

Quellen & Links

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen

Quellen

Quellen:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LVHO05B__custom_13184272/default/table?lang=en

Bröckel, M., & Andreß, H. J. (2015). The economic consequences of divorce in Germany: What has changed since the turn of the millennium? Comparative Population Studies, 40(3).

Dürr, Susanne; Heitkötter, Martina; Kuhn, Gerd; Lien, Shih-cheng; Abraham, Nanni (2021): Familien in gemeinschaftlichen Wohnformen. BBSR-Online-Publikation 25/2021, Bonn. Verfügbar unter https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2021/bbsr-online-25-2021.html?nn=2866908

Heitkötter, M. (2022). Familien in gemeinschaftlichen Wohnformen – aus der Perspektive Alleinerziehender. Vortrag im Rahmen des digitalen Fachgesprächs „Alleinerziehende und Wohnen: Gemeinsam aus der Mietmisere“ am 17.02.2021

Kapelle, N., & Baxter, J. (2021). Marital dissolution and personal wealth: Examining gendered trends across the dissolution process. Journal of Marriage and Family, 83(1), 243-259.

Kulu, H., Mikolai, J., Thomas, M. J., Vidal, S., Schnor, C., Willaert, D., Visser, F. H. L., & Mulder, C. H. (2021). Separation and elevated residential mobility: A cross-country comparison. European Journal of Population, 37(1), 121-150.

Lersch, P. M., & Vidal, S. (2014). Falling out of love and down the housing ladder: A longitudinal analysis of marital separation and home ownership. European sociological review, 30(4), 512-524.

Schier, M. (2020). Multilokales Familienleben nach Trennung und Scheidung. In: Danielzyk, R., Dittrich-Wesbuer, A., Hilti, N., & Tippel, C. (Hrsg.) (2020). Multilokale Lebensführungen und räumliche Entwicklungen: ein Kompendium. Hannover. Forschungsberichte der ARL 13

Tobsch, V. (2019). Allein(erziehend) wird`s teuer. Verfügbar unter: https://library.fes.de/pdf-files/dialog/15886-20191220.pdf

Wind, B., & Dewilde, C. (2018). Home-ownership and housing wealth of elderly divorcees in ten European countries. Ageing & Society, 38(2), 267-295.

Weitere Informationen

https://die-familienhandwerker.de/

Die Familienhandwerker vermitteln kostenfreie Übernachtungen bei ehrenamtlichen Gastgeberinnen und Gastgebern am Wohnort des Kindes

https://verein.fgw-ev.de/

Informationen zu Projekten gemeinschaftlicher Wohnformen und Beratungsstellen

https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/wohngeld/wohngeldrechner-2023-artikel.html

Link zum Wohngeldrechner des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Altersvorsorge

System der Alterssicherung in Deutschland und Zusammenhang mit Trennung bzw. Scheidung

In Deutschland gibt es verschiedene Säulen der Alterssicherung. Die wichtigste ist die gesetzliche Rentenversicherung. Frauen erlangen durchschnittlich weniger Rentenansprüche als Männer. Ihr Risiko für Altersarmut wird durch Trennung oder Scheidung verstärkt.

Mehr erfahrenWohnen

Kostenrisiken der räumlichen Trennung

Nach einer Trennung wollen die meisten Eltern auch möglichst schnell nicht mehr gemeinsam wohnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Wohnsituation nach einer Trennung gestaltet werden kann. Ihnen gemeinsam ist, dass Kostenrisiken mit der räumlichen Trennung einhergehen

Mehr erfahrenVermögen

Geschlechterunterschiede und Entwicklung nach der Trennung

Neben dem Einkommen spielt auch das vorhandene Vermögen eine Rolle, wie sich der Lebensstandard nach einer Trennung gestaltet. Wie hoch es ist, unterscheidet sich oft zwischen Männern und Frauen. Durch eine Trennung wird das Vermögen häufig negativ beeinflusst.

Mehr erfahren