Sorge- und Umgangsverfahren vor dem Familiengericht

aktualisiert am 31.01.24 von Jennifer Reh, Ofelia Safarian Familienrecht, Georg-August-Universität Göttingen

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen:

- Worum geht es in Sorge- und Umgangsverfahren vor dem Familiengericht und wie können diese eingeleitet werden?

- Welches Familiengericht ist bei einem Streit über die elterliche Sorge oder den Umgang zuständig?

- Wie läuft das Verfahren vor dem Familiengericht im Einzelnen ab?

- Wann und wie wird das Kind im familiengerichtlichen Verfahren angehört?

- Wie wird das Verfahren beendet?

- Wie geht es nach der Entscheidung des Familiengerichts weiter?

- Wie hoch sind die Kosten in Sorge- und Umgangsverfahren?

Worum geht es in Sorge- und Umgangsverfahren vor dem Familiengericht und wie können diese eingeleitet werden?

Lösung eines Elternkonflikts in Sorge- oder Umgangsfragen

Besteht zwischen den Eltern ein Konflikt in Fragen über die Ausübung der elterlichen Sorge oder des Umgangs, den sie selbst nicht – auch nicht mit psychosozialer oder anwaltlicher Unterstützung – lösen können, kann Sie sich jeder Elternteil an das Familiengericht wenden. Das Familiengericht kann Sie bei der Konfliktlösung unterstützen oder den Konflikt durch eine Entscheidung beenden.

Mehr zu den Aufgaben des Familiengerichts sowie der Familienrichterinnen und -richter erfahren Sie hier:

Verschiedene Antragsmöglichkeiten beim Familiengericht

Das Familiengericht wird tätig, sobald ein Elternteil einen entsprechenden Antrag beim Gericht eingereicht hat. Was Sie genau beim Gericht beantragen können, richtet sich nach den gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Elternverantwortung. In Sorgeverfahren kann beispielsweise beantragt werden, einen Teil der elterlichen Sorge (z. B. die Gesundheitsfürsorge) oder eine bestimmte Entscheidungsbefugnis, wie die Schulwahl, auf einen Elternteil allein zu übertragen. In Sorgeverfahren ist das Gericht an den Antrag des Elternteils gebunden, dieser kann aber innerhalb des Verfahrens auch noch geändert werden. In einem Umgangsverfahren geht es hingegen um die gerichtliche Regelung des Umgangs, also wann und wie häufig das Kind mit dem Umgangselternteil Kontakt hat. Dabei kann das Gericht in Umgangssachen eine vom Antrag der Eltern abweichende Regelung treffen.

Antragsarten in Sorgeverfahren

In einem Sorgeverfahren können vor allem folgende Anträge gestellt werden...

- Antrag auf Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge für das gemeinsame Kind

- Antrag auf Übertragung eines Teilbereichs der elterlichen Sorge für das gemeinsame Kind, etwa Antrag auf Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder des Rechts zur Regelung der Gesundheitssorge

- Antrag auf Übertragung der Entscheidungsbefugnis in einer wichtigen Angelegenheit des Kindes (wie z. B. der Durchführung einer bestimmten Schutzimpfung)

Weitere Informationen zur elterlichen Sorge erhalten Sie hier:

Antragsarten in Umgangsverfahren

In einem Umgangsverfahren können typischerweise folgende Anträge gestellt werden...

- Antrag auf Regelung des Umgangs

- Antrag auf Abänderung des Umgangs (z. B. Erweiterung des Umgangs)

- Antrag auf Regelung einer geteilten Betreuung (Anordnung eines paritätischen oder asymmetrischen Wechselmodells)

- Antrag auf Ausschluss oder Beschränkung des Umgangs

Weitere Informationen zum Umgang finden Sie hier:

Eilverfahren

In besonders dringenden Fällen, beispielsweise zur Vornahme einer dringenden medizinischen Behandlung, kann von einem Elternteil auch ein Eilverfahren beim Familiengericht beantragt werden. Nähere Informationen zum Eilverfahren in Sorge- und Umgangssachen finden Sie hier:

Einreichung des Antrags beim Familiengericht

Der sogenannte verfahrenseinleitende Antrag ist im eigenen Namen entweder schriftlich (Antragsschrift) an das Gericht zu übermitteln oder mündlich zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. Den Antrag können Sie grundsätzlich ohne anwaltliche Vertretung stellen. Wird der Antrag jedoch im Zusammenhang mit einer Ehesache (insbesondere mit einem Scheidungsverfahren) gestellt, dann dann muss eine von Ihnen beauftragte Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt das Antragsschreiben an das Gericht übersenden. Ihr Kind hat kein eigenes Recht, einen Antrag zu stellen. Bei welchem Gericht der Antrag gestellt werden muss, welches Familiengericht für Ihren Fall also örtlich zuständig ist, erfahren Sie bei der nächsten Frage.Notwendiger Inhalt des Antrags

Der verfahrenseinleitende Antrag muss folgende Angaben enthalten...

- Vor- und Nachname, Geburtsdatum sowie Anschrift des antragstellenden Elternteils

- Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Anschrift weiterer beteiligter Personen (vor allem des gemeinsamen Kindes)

- welche richterliche Entscheidung angestrebt wird, etwa die Übertragung der Alleinsorge oder eine Umgangsregelung

- welche Gründe für die gewünschte Entscheidung sprechen

Welches Familiengericht ist bei einem Streit über die elterliche Sorge oder den Umgang zuständig?

Gesetzlich vorgegebene Zuständigkeit des Familiengerichts

Das Familiengericht ist eine eigenständige Abteilung für alle Familiensachen innerhalb eines Amtsgerichts. Vor dem Familiengericht finden auch Verfahren in sogenannten Kindschaftssachen statt, zu denen Sorge- und Umgangsverfahren gehören. Als Eltern haben Sie nicht die Möglichkeit, selbstständig zu bestimmen, vor welchem Familiengericht das Sorge- oder Umgangsverfahren geführt wird. Welches Familiengericht für Sie örtlich zuständig ist, wird durch das Gesetz vorgegeben.

Das Familiengericht ist für Sorge- und Umgangsverfahren zuständig

Örtlich zuständiges Familiengericht finden

Das zuständige Familiengericht wird folgendermaßen bestimmt...

- Zuständigkeit für Verfahren in Ehesachen

Läuft zum Zeitpunkt der Einreichung der Antragsschrift bereits ein Verfahren in Ehesachen (insbesondere ein Scheidungsverfahren) bei einem Familiengericht, so ist dieses Gericht auch für das Sorge- und Umgangsverfahren zuständig. Diese Regelung hat den Vorteil, dass sich dasselbe Gericht mit den verschiedenen Verfahren einer Familie beschäftigt. - Gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes

Wird kein Verfahren in Ehesachen vor einem Familiengericht geführt, so ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. - Bedürfnis des Kindes nach Fürsorge

Hat das Kind ausnahmsweise keinen gewöhnlichen Aufenthaltsort, ist das Familiengericht zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis des Kindes nach Fürsorge entsteht. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich der neue Wohnort noch nicht zum gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes verfestigt hat.

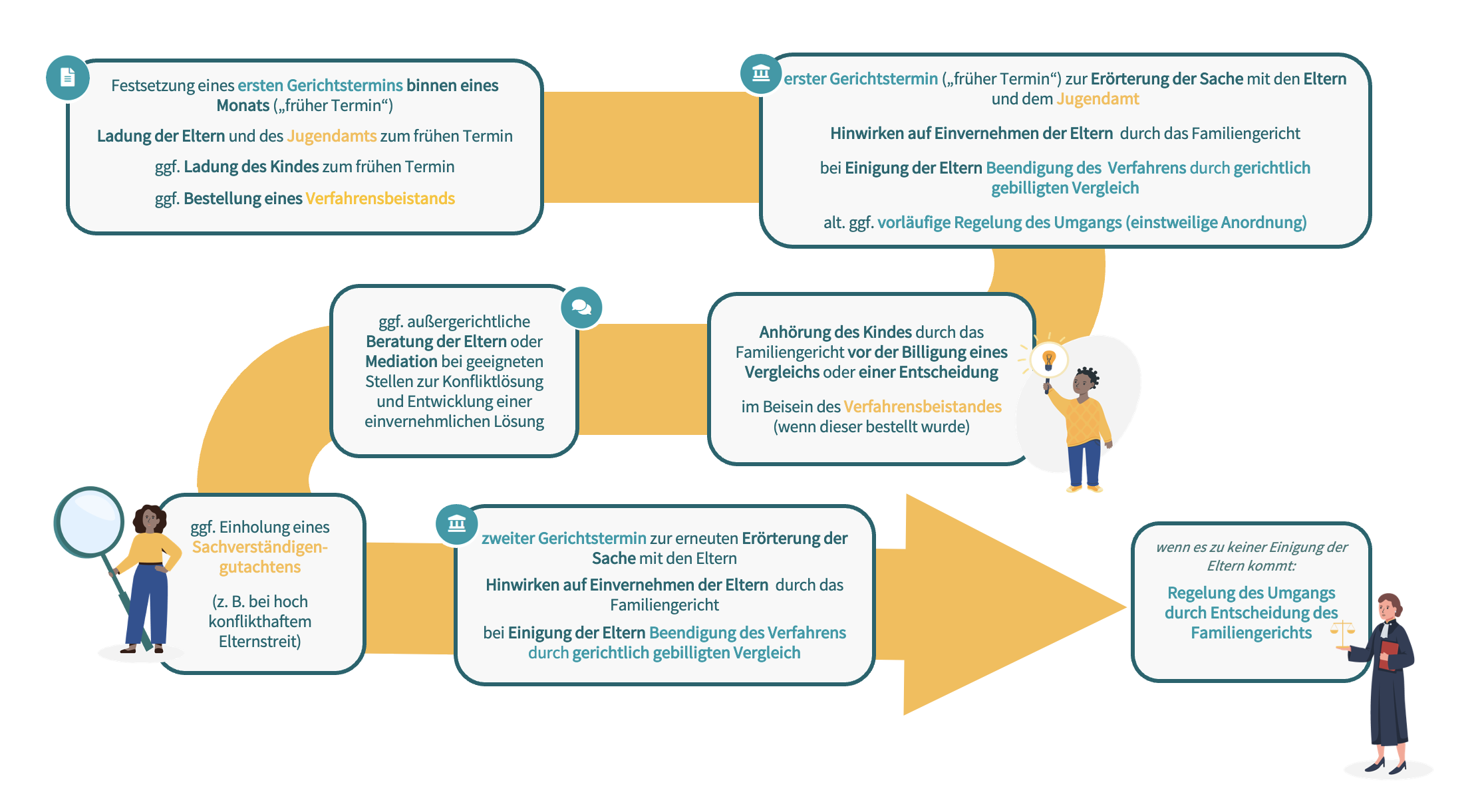

Wie läuft das Verfahren vor dem Familiengericht im Einzelnen ab?

Die ersten Verfahrensschritte

Ist das Verfahren durch den Antrag eines Elternteils eingeleitet, werden dem anderen Elternteil die Antragsschrift und gegebenenfalls weitere Schriftstücke zugeschickt. Dieser kann sich innerhalb einer festgesetzten Frist schriftlich äußern und die eigene Sichtweise darlegen. Gehen im Laufe des Verfahrens weitere (anwaltliche) Schreiben sowie schriftliche Berichte des zuständigen Jugendamtes und des gegebenfalls eingesetzten Verfahrensbeistands ein, so leitet das Familiengericht auch diese an beide Eltern bzw. deren Anwälte weiter.

Ermittlung der tatsächlichen Umstände

Das Gericht ist aufgrund des sogenannten Amtsermittlungsgrundsatzes dafür verantwortlich, die tatsächlichen Umstände des Elternkonflikts (sogenannter Sachverhalt) zu ermitteln. Es werden daher die von den Eltern vorgetragenen Gründe bzw. Behauptungen sorgfältig geprüft. Die Eltern haben vor Gericht die Pflicht, an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken, d. h. sie müssen dem Gericht die ihnen bekannten Geschehnisse und Abläufe mitteilen. Sofern erforderlich holt das Gericht selbst Auskünfte bei Dritten (etwa beim Kindergarten) oder ein Sachverständigengutachten ein.

Mehr zu den Aufgaben von Jugendamt und Verfahrensbeistand sowie der Einholung von Sachverständigengutachten in Sorge- und Umgangsverfahren erfahren Sie hier:

Kindeswohl und Kindeswille im Blick

Innerhalb der Sachverhaltsaufklärung hat das Gericht neben dem Wohl des Kindes auch den Willen des Kindes zu ermitteln. Sofern es zur Wahrnehmung der Interessen des Kindes erforderlich ist, bestellt das Gericht einen geeigneten Verfahrensbeistand, der das Kind während des gesamten Verfahrens begleitet und unterstützt. Um das Wohl und das zeitliche Empfinden des Kindes so gut wie möglich zu berücksichtigen, werden Sorge- und Umgangsverfahren zügig, gleichwohl aber sorgfältig und gegenüber anderen Verfahren vorrangig durchgeführt.

Gerichtstermin ist nicht öffentlich

Zum Schutz des minderjährigen Kindes und der Privatsphäre der Familie sind Termine und Sitzungen in Sorge- und Umgangsverfahren nicht öffentlich.

Das Familiengericht prüft, was die Eltern vortragen

Ablauf des Termins vor dem Familiengericht

Das Familiengericht setzt einen Termin zur Erörterung der Sache regelmäßig innerhalb eines Monats nach Beginn des Verfahrens fest. Die Eltern erhalten eine schriftliche Ladung, in der Datum, Uhrzeit und Ort des Termins sowie wichtige Hinweise mitgeteilt werden. Im Termin selbst müssen beide Eltern anwesend sein. Dafür kann das Gericht das persönliche Erscheinen anordnen und bei Nichterscheinen ein Ordnungsgeld verhängen. Beide Eltern werden im Termin persönlich angehört. Der eingesetzte Verfahrensbeistand und regelmäßig auch das Jugendamt sind mit anwesend, informieren über den aktuellen Stand und geben eine fachspezifische Einschätzung zur Sache ab. Das Kind wird gesondert vor oder nach dem Termin angehört.

Hinwirken auf Einvernehmen

Auch im gerichtlichen Verfahren wird das Familiengericht darauf hinwirken, dass die Eltern eine einvernehmliche Lösung im Interesse ihres gemeinsamen Kindes finden. Sind die Eltern nicht bereit, eine Beratung bei den Erziehungs- und Familienberatungsstellen oder dem Jugendamt wahrzunehmen, dann kann das Gericht anordnen, dass die Eltern an einer solchen Beratung teilnehmen müssen. Es kann weiter anordnen, dass die Eltern an einem kostenfreien Informationsgespräch über eine Mediation oder über anderweitige Möglichkeiten der außergerichtlichen Konfliktbeilegung bei entsprechenden Stellen teilnehmen. Gelingt den Eltern eine Einigung über die Ausgestaltung des Umgangs oder einer geteilten Betreuung, dann können sie diesen Vergleich durch Beschluss des Familiengerichts als gerichtlich gebilligten Vergleich bestätigen lassen.

Wann und wie wird das Kind im familiengerichtlichen Verfahren angehört?

Kind im Mittelpunkt des Gerichtsverfahrens

Im Zentrum eines Sorge- oder Umgangsverfahrens stehen das Kind und sein Wohlergehen sowie seine zukünftige Entwicklung. Daher hört das Familiengericht das Kind persönlich an. Davon kann nur in wenigen Ausnahmefällen abgesehen werden. In der Anhörung soll das Gericht das Kind und dessen Perspektive, Interessen, Bedürfnisse, Sorgen, Meinungen und Wünsche kennenlernen, um diese angemessen in seine Entscheidung einfließen lassen zu können.

Das Kind und sein Wohlergehen stehen in jeder Lage des Verfahrens und bei der Entscheidungsfindung im Vordergrund.

Das Kind steht im Verfahren im Mittelpunkt

Persönliche Anhörung des Kindes

Die persönliche Anhörung findet unabhängig vom Kindesalter und vom Willen der beiden Eltern statt. Lediglich bei einem Kleinkind ist eine Anhörung nicht möglich – allerdings wird sich das Gericht auch dann einen persönlichen Eindruck von dem Kind verschaffen. Ort und Termin der Anhörung des Kindes werden beiden Eltern beziehungsweise dem allein sorgeberechtigten Elternteil mitgeteilt. Hat das Gericht für das Kind einen Verfahrensbeistand eingesetzt, ist dieser bei der persönlichen Anhörung des Kindes anwesend und unterstützt das Kind. Ob darüber hinaus noch weitere Personen anwesend sein dürfen, entscheidet das Gericht. In der Regel findet die Kindesanhörung aber ohne Beisein der Eltern oder von Dritten statt. Das Kind wird meist kurz vor oder nach dem ersten Gerichtstermin von der Familienrichterin oder dem Familienrichter angehört.

Ablauf der Kindesanhörung

Die Anhörung des Kindes findet in vielen Gerichten in einem kindgerecht ausgestalteten Zimmer oder im Dienstzimmer der Familienrichterin oder des Familienrichters statt. Dabei achten die Richter auf einen altersgerechten Ablauf sowie eine für das Kind entspannte Gesprächsatmosphäre. So tragen sie bei der Anhörung des Kindes meist keine Robe. Im Anschluss werden die Eltern über den Inhalt, den Ablauf und das Ergebnis der Kindesanhörung informiert. Sie haben das Recht, dazu Stellung zu nehmen.

Wie wird das Verfahren beendet?

Gerichtliche Endentscheidung

Wird das Verfahren durch eine gerichtliche Endentscheidung beendet, dann ergeht ein Beschluss. Dieser ist ab dem Zeitpunkt der schriftlichen Bekanntgabe wirksam, mithin für alle Beteiligten bindend und vollstreckbar. Ausnahmsweise wird der gerichtliche Beschluss schon mit der mündlichen Bekanntgabe im Verfahren wirksam, wenn das Familiengericht die Beschlussformel im Verfahren vorliest. Für die Vollstreckung der Entscheidung ist auch in diesem Fall die schriftliche Zustellung des Beschlusses entscheidend.

Eine gerichtliche Entscheidung in Sorge- und Umgangsverfahren kann für die Zukunft nur abgeändert werden, wenn triftige, das Wohl des Kindes nachhaltig berührende Gründe vorliegen. Dies ist der Fall, wenn sich die Sach- oder Rechtslage nachträglich und wesentlich geändert hat (beispielweise eine Umgangsregelung angepasst werden muss, weil ein Elternteil an einen weiter entfernten Ort umgezogen ist).

Eine gerichtliche Entscheidung ist bindend

Gerichtlich gebilligter Vergleich in Umgangsverfahren

Statt durch eine gerichtliche Entscheidung kann ein Umgangsverfahren auch durch eine Einigung der Eltern beendet werden (sogenannter gerichtlich gebilligter Vergleich). Dazu wird im Verfahren eine konkrete Umgangsregelung, auf die sich die Eltern geeinigt haben, durch gerichtlichen Beschluss gebilligt, wenn die Regelung dem Kindeswohl nicht widerspricht. Ab 14 Jahren muss das Kind seine Zustimmung zu dem gerichtlich gebilligten Vergleich erteilen. Aber auch bei einem jüngeren Kind wird das Gericht dessen Interessen im Rahmen der Kindeswohlprüfung berücksichtigen. Widerspricht die Regelung aus Sicht des Gerichts hingegen dem Kindeswohl oder verwehrt das mindestens 14 Jahre alte Kind seine Zustimmung, wird das Gericht eine eigene Entscheidung treffen.

Gegen den Beschluss, mit dem der Vergleich gebilligt wurde, kann Beschwerde eingelegt werden und er kann unter denselben Voraussetzungen wie eine Entscheidung des Gerichts für die Zukunft geändert werden, nämlich wenn triftige, das Wohl des Kindes nachhaltig berührende Gründe vorliegen.

Antragsrücknahme und übereinstimmende Erledigungserklärungen in Sorgeverfahren

Sorgeverfahren können auch durch Rücknahme des verfahrensleitenden Antrags oder durch übereinstimmende Erledigungserklärung der Eltern beendet werden. Im ersten Fall muss der Antrag vom antragstellenden Elternteil zurückgenommen werden. Im zweiten Fall müssen beide Eltern gegenüber dem Gericht erklären, dass sie das Verfahren ohne eine gerichtliche Entscheidung beenden wollen. Die Antragsrücknahme oder die übereinstimmende Erledigungserklärung können schriftlich (z. B. per E-Mail) oder mündlich gegenüber dem Gericht erklärt werden.

In Umgangsverfahren gehen die Gerichte mit Antragsrücknahmen und Erledigungserklärungen unterschiedlich um. Hierzu existiert keine einheitliche Praxis. Es kann also sein so, dass das Familiengericht trotz einer Antragsrücknahme oder übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Eltern eine Entscheidung im Interesse des Kindes zum Umgang trifft.

Wie geht es nach der Entscheidung weiter?

Beschwerde gegen die gerichtliche Entscheidung

Hat das Familiengericht eine Endentscheidung (sogenannter Beschluss) getroffen oder einen Vergleich der Eltern gebilligt sowie den Beschluss schriftlich an die Eltern bekanntgegeben, dann besteht die Möglichkeit, gegen diesen Beschluss mit dem Rechtsmittel der Beschwerde vorzugehen. Jeder Beschluss enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung, die Informationen zur Beschwerdeberechtigung, Form und Frist enthält. Grundsätzlich haben Sie einen Monat Zeit, gegen den Beschluss vorzugehen. Eine Beschwerde kann nur dann eingelegt werden, wenn Sie durch den Beschluss in Ihren individuellen Rechten beeinträchtigt sind. Sorgeberechtigte Eltern können auch für ihr Kind Beschwerde einlegen. Ist das Kind mindestens 14 Jahre alt, kann es auch selbst Beschwerde einlegen. Die Beschwerde muss in deutscher Sprache schriftlich (nicht per E-Mail) eingelegt werden. Um Beschwerde einzulegen, müssen Sie nicht unbedingt anwaltlich vertreten sein. Die Beschwerde ist an das Familiengericht zu richten, das den Beschluss erlassen hat. Über die Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht als Beschwerdeinstanz.

Im Eilverfahren kann nur innerhalb von zwei Wochen Beschwerde eingelegt werden. Beachten Sie aber, dass gegen Entscheidungen im Eilverfahren in Umgangssachen keine Beschwerde zulässig ist.

Inhalt der Beschwerdeschrift

Folgende Angaben sollte die Beschwerdeschrift beinhalten...

- Überschrift „Beschwerde“

- Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses: zuständiges Gericht mit Datum der Entscheidung, Aktenzeichen und Verfahrensbeteiligten

- Erklärung, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss insgesamt oder teilweise eingelegt wird

- Gründe für die Beschwerde und gegebenenfalls Nennung neuer Beweismittel

- Unterschrift der beschwerdeführenden Person bzw. ihrer anwaltlichen Vertretung

Weitere Handlungsmöglichkeiten nach der Entscheidung

Vermittlungsverfahren

Besteht ein Konflikt bei der Durchführung einer Umgangsregelung, die durch das Gericht getroffen oder gebilligt wurde, können Sie bei dem für das Verfahren zuständigen Familiengericht einen Vermittlungstermin beantragen. Die Durchführung eines Vermittlungsverfahrens kommt aber nur in Betracht, wenn der Umgang mit dem Kind vom anderen Elternteil vereitelt oder erschwert wird.

Das Familiengericht vermittelt bei Umgangsstreitigkeiten

Vollstreckung

Eine gerichtliche Endentscheidung oder ein gerichtlich gebilligter Vergleich sind mit ihrer schriftlichen oder mündlichen Bekanntgabe an die am Verfahren Beteiligten wirksam und ab diesem Zeitpunkt auch vollstreckbar. Die Vollstreckung kann erst durchgeführt werden, wenn der gerichtliche Beschluss zugestellt wurde. Die Vollstreckbarkeit wird nicht gehemmt, wenn ein Elternteil den Beschluss mit dem Rechtsmittel der Beschwerde angreift.

Wird die Entscheidung oder der gerichtlich gebilligte Vergleich von einem Elternteil nicht befolgt, kann dieser durch gerichtliche Anordnung von Ordnungsmitteln oder unmittelbaren Zwanges vollstreckt werden. So kann das Gericht beispielsweise ein Ordnungsgeld verhängen oder die zwangsweise Herausnahme des Kindes anordnen.

Abänderungsverfahren

Entscheidungen und gerichtlich gebilligte Vergleiche können für die Zukunft vom Gericht auf Antrag eines Elternteils abgeändert werden, wenn es dafür triftige, das Wohl des Kindes nachhaltig berührende Gründe gibt.

Das Wohl des Kindes steht immer im Mittelpunkt

Wie hoch sind die Kosten in Sorge- und Umgangsverfahren?

Kosten in Sorge- und Umgangsverfahren

Die Gerichtskosten setzen sich aus den Gerichtsgebühren und den meist deutlich höheren Auslagen des Gerichts (z. B. dem Honorar für einen Sachverständigen) zusammen. Hinzu kann noch eine Rechtsanwaltsvergütung kommen, wenn Sie oder der andere Elternteil eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt mit der Vertretung im Verfahren beauftragt haben.

Gerichtsgebühren und Rechtsanwaltskosten

Die Gerichtsgebühren und die Rechtsanwaltskosten sind gesetzlich festgelegt und richten sich nach dem Wert des Verfahrens, der in Kindschaftssachen in der Regel mit 4.000 € angesetzt wird. Daraus leitet sich die Gerichtsgebühr ab, die in der ersten Instanz 70 € und im Falle einer Beschwerde, in der zweiten Instanz 140 € beträgt. Die Rechtsanwaltsvergütung beträgt in Kindschaftssachen in der ersten Instanz mindestens 850 € und in der zweiten Instanz mindestens 950 €.

Wie viel ein Sorge- oder Umgangsverfahren kostet, ist von Fall zu Fall unterschiedlich

Kosten für Auslagen des Gerichts

Hinzu kommen dann noch die Auslagen des Gerichts. Diese können sich folgendermaßen zusammensetzen:

- Wird ein Verfahrensbeistand eingesetzt, entstehen pro Kind und pro Instanz Kosten in Höhe von mindestens 350 € (bzw. 550 € bei der Übertragung weiterer Aufgaben).

- Wird ein psychologischer Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt, beträgt dessen Honorar 120 € pro Stunde, hinzu kommen Auslagenpauschalen, die gesetzlich festgelegt sind. Die Gesamtkosten sind vom Zeitaufwand für die Erstellung des Gutachtens abhängig. Je komplizierter und konfliktreicher der Fall ist, desto höher fallen die Gutachtenkosten aus. In der Praxis bewegen sich Gutachterkosten üblicherweise zwischen 4.000 € und 10.000 € (abhängig vom Arbeitsaufwand).

- Wird ein Dolmetscher benötigt, so beträgt dessen Honorar 85 € pro Stunde.

Die Kosten eines Sorge- oder Umgangsverfahrens fallen somit von Fall zu Fall unterschiedlich aus. Wird keine anwaltliche Vertretung in Anspruch genommen und fallen auch keine Auslagen an, dann ist lediglich die Gerichtsgebühr in Höhe von 70 € zu bezahlen. In sehr konflikthaften Verfahren mit Rechtsanwälten auf beiden Seiten, in denen ein Verfahrensbeistand im Interesse des Kindes eingesetzt wird und ein Sachverständigengutachten eingeholt wird, können bereits die Kosten in erster Instanz für jeden Elternteil bei 6.000 € oder mehr liegen.

Aufteilung der Kosten

Die Gerichtsgebühr sowie die Auslagen des Gerichts (insbesondere für einen Verfahrensbeistand oder für ein Sachverständigengutachten) werden häufig zwischen den Eltern aufgeteilt, so dass beide Eltern die Kosten je zur Hälfte übernehmen müssen. Lassen sich die Eltern anwaltlich vertreten, kommen zusätzlich noch die Anwaltskosten dazu, die jeder Elternteil für sich selbst übernehmen muss.

Verfahrenskostenhilfe

Als Eltern können Sie einen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe stellen, wenn Sie aufgrund Ihrer finanziellen Verhältnisse die Gerichts- und Anwaltskosten nicht aufbringen können. Mehr zur Verfahrenskostenhilfe erfahren Sie hier:

Quellen & Links

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen.

Quellen

Als Quellen wurden unter anderem verwendet:

Balloff, R. (2022). Kinder vor dem Familiengericht. Praxishandbuch zum Schutz des Kindeswohls unter rechtlichen, psychologischen und pädagogischen Aspekten. Nomos.

Garbe, R., Oelkers, H., Diehl, G., Grabow, C. (2019). Praxishandbuch Familiensachen. Deubner Verlag.

Ivanits, N. (2012). Die Stellung des Kindes in auf Einvernehmen zielenden gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren in Kindschaftssachen. Peter Lang.

Musielak, H.-J., Borth, H. (2018). Familiengerichtliches Verfahren. Vahlen.

Prenzlow, R. (2016). Handbuch. Elterliche Sorge und Umgang. Pädagogische, psychologische und rechtliche Aspekte. Reguvis.

Wichtige Gerichtsentscheidungen:

BVerfG 7.2.2022 – 1 BvR 1655/21 (keine telefonische Anhörung des Kindes in Sorgeverfahren)

BGH 19.1.2022 – XII ZA 12/21 (Abänderung eines im Umgangsverfahren vereinbarten Wechselmodells)

BGH 1.2.2012 - XII ZB 188/11 (Voraussetzungen für die Vollstreckung eines Umgangstitels)

Weitere Informationen

Links zum Thema:

Broschüre des Bundesministeriums der Justiz zum Kindschaftsrecht (Stand: 2022)

Broschüre des Bundesministeriums der Justiz zu Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe (Stand: 2023)

Justizportal des Landes Niedersachsen mit Informationen zum Familiengericht

Justizportal des Landes NRW mit Informationen zum Familiengericht

Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Familiengericht, ob es vorgefertigte Musteranträge in Sorge- und Umgangsverfahren gibt.

Akteure in Sorge- und Umgangsverfahren

Nähere Informationen zu den Akteuren

Das Familiengericht, der Verfahrensbeistand, das Jugendamt, Sachverständige und Rechtsanwälte können an Sorge- und Umgangsverfahren teilnehmen. Nähere Informationen zu den einzelnen Akteuren erhalten Sie auf der folgenden Seite.

Konfliktlösung mit anwaltlicher Hilfe

Unterstützung durch Rechtsanwälte

Fachanwälte für Familienrecht können Sie bei der außergerichtlichen Konfliktlösung sowie in Verfahren vor dem Familiengericht unterstützen. Wie eine anwaltliche Beratung abläuft, wann diese sinnvoll ist und welche Kosten dabei auf Sie zukommen, erfahren Sie hier.

Kindeswohl und Kindeswille

Das Kind im Mittelpunkt des Verfahrens

Das Familiengericht berücksichtigt Kindeswohl und Kindeswille bei seiner Entscheidung, z. B. im Rahmen der Anhörung des Kindes. Mehr zur Bedeutung und Berücksichtigung von Kindeswohl und Kindeswille finden Sie hier.