Betreuungsmodelle: Residenzmodell & Wechselmodell

aktualisiert am 31.01.24 von Prof. Dr. Eva Schumann Familienrecht, Georg-August-Universität Göttingen

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen:

- Welche Betreuungsmodelle gibt es?

- Welches Betreuungsmodell passt am besten zu uns?

- Was kann in einer Elternvereinbarung geregelt werden?

- Kann ein Wechselmodell gegen den Willen des anderen Elternteils gerichtlich angeordnet werden?

- Welche rechtlichen Auswirkungen hat das Residenzmodell?

- Welche rechtlichen Auswirkungen hat das Wechselmodell?

- Welche Auswirkungen hat das Betreuungsmodell auf den Hauptwohnsitz des Kindes?

Welche Betreuungsmodelle gibt es?

Betreuungsmodelle im rechtlichen Kontext

Das deutsche Recht sieht bislang keine detaillierte Ausgestaltung der einzelnen Betreuungsmodelle vor. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Rechtslage zu den praktizierten Betreuungsmodellen vor und weisen darauf hin, wo es gesetzliche Lücken und Reformbedarf gibt.

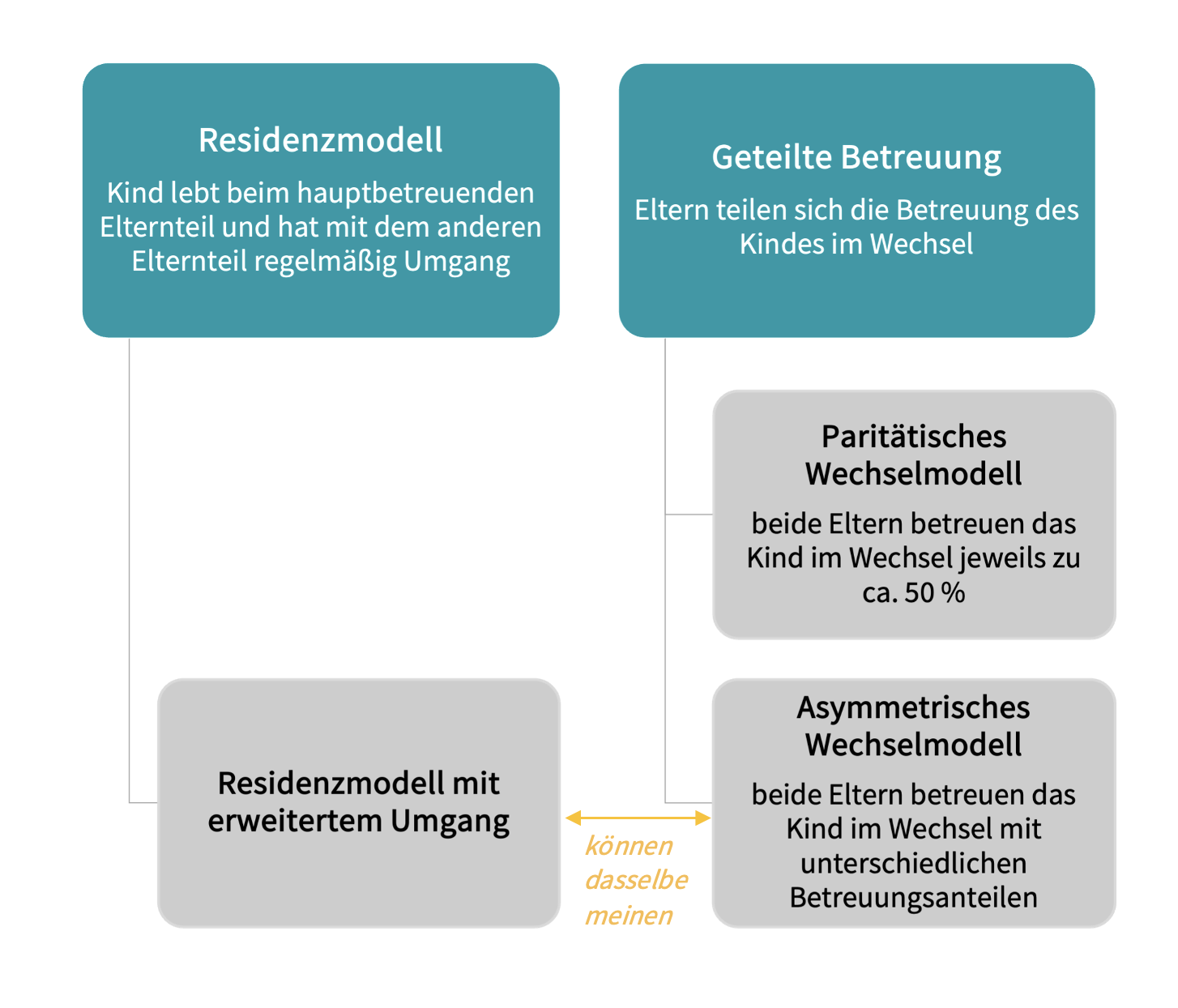

Die Entscheidung für ein bestimmtes Betreuungsmodell hängt nicht davon ab, ob beide Eltern sorgeberechtigt sind oder nur einem Elternteil die elterliche Sorge zusteht. Vielmehr sollten Sie sich unter Berücksichtigung der Wünsche und Vorstellungen Ihres Kindes für das Betreuungsmodell entscheiden, das dem Kindeswohl und Ihrer Lebenssituation nach der Trennung am besten entspricht. Die Entscheidung für ein bestimmtes Betreuungsmodell (Residenzmodell oder Wechselmodell) bzw. der Umfang der Mitbetreuung oder des Umgangs kann sich allerdings auch finanziell auswirken (z. B. auf die Höhe des Kindesunterhalts oder den Bezug von staatlichen Leistungen). Auch hierzu erhalten Sie alle wichtigen Informationen. Zu beachten ist schließlich, dass mit „asymmetrischem Wechselmodell“ und „Residenzmodell mit erweitertem Umgang“ rechtlich dasselbe gemeint sein kann. In diesem Bereich werden derzeit Reformen diskutiert.

Rechtlich relevante Betreuungsmodelle

Residenzmodell

Einige gesetzliche Regelungen setzen das Residenzmodell voraus, bei dem das Kind ganz überwiegend bei einem Elternteil lebt (hauptbetreuender Elternteil) und mit dem anderen Elternteil regelmäßig Umgang hat (Umgangselternteil). Von diesem Modell spricht man auch dann, wenn ein Elternteil deutlich mehr Umgangskontakte als üblich hat (sogenannter erweiterter Umgang). Der „erweiterte Umgang“ hat nach der Rechtsprechung Auswirkungen auf den Kindesunterhalt, da der Barunterhalt , den der umgangsberechtigte Elternteil für das Kind zahlt, in diesen Fällen herabgesetzt werden kann. Ausführliche Informationen zum Umgang erhalten Sie hier .

Geteilte Betreuung (Wechselmodell)

Unter dem Oberbegriff „geteilte Betreuung“ werden das paritätische und das asymmetrische Wechselmodell zusammengefasst.

Eine geteilte Betreuung liegt vor, wenn...

- das Kind von beiden Eltern im Wechsel betreut wird (wobei die Mitbetreuung mindestens 30 bis 33 % betragen sollte)

- beide Eltern für das Kind im Alltag verantwortlich sind (Hausaufgabenbetreuung, Arztbesuche, Freizeitgestaltung usw.)

- das Kind bei beiden Eltern ein Zuhause hat (kindgerechte Ausstattung der Wohnung sowie Gefühl des Kindes von „Zuhause-Sein“ bei beiden Eltern)

- Paritätisches Wechselmodell

Die getrenntlebenden Eltern betreuen das Kind jeweils zu gleichen Anteilen bei sich zu Hause im Wechsel, beispielsweise ist das Kind abwechselnd jeweils eine Woche bei einem Elternteil. Dieses Modell ist rechtlich anerkannt. - Asymmetrisches Wechselmodell

Die getrenntlebenden Eltern betreuen das Kind zu ungleichen Anteilen bei sich zu Hause im Wechsel, beispielsweise betreut ein Elternteil das Kind an vier Tagen und der andere an drei Tagen in der Woche. Es gibt unterschiedliche Auffassungen dazu, wie umfangreich der Mitbetreuungsanteil sein muss, damit von einer geteilten Betreuung gesprochen werden kann. Auch für staatliche Leistungen ergeben sich unterschiedliche Grenzen. Beim Wohngeld wird ab einem Mitbetreuungsanteil von 33 % von einem asymmetrischen Wechselmodell ausgegangen. Für den Unterhaltsvorschuss hat das Bundesverwaltungsgericht 2023 entschieden, dass eine wesentliche Entlastung erst ab einem Mitbetreuungsanteil von mehr als 40 % eintritt. In der aktuellen Reformdiskussion zum Unterhaltsrecht wird teilweise auch schon ab einem Mitbetreuungsanteil von 30 % ein asymmetrisches Wechselmodell angenommen.

Auswirkungen hat die Unterscheidung zwischen paritätischem und asymmetrischem Wechselmodell vor allem im Bereich des Kindesunterhalts. Die Rechtsprechung sieht bislang nur für das paritätische Wechselmodell eine unterhaltsrechtliche Lösung vor. Beim asymmetrischen Wechselmodell wird der Barunterhaltsanspruch des Kindes hingegen wie beim Residenzmodell berechnet, allerdings der Höhe nach gemindert. Die Rechtsprechung spricht hier von einem „Residenzmodell mit erweitertem Umgang“. Da der Mitbetreuungsanteil des weniger betreuenden Elternteils bei dieser Rechtsprechung nicht immer angemessen berücksichtigt werden kann, ist eine Reform geplant. Mehr zum Kindesunterhalt im Wechselmodell erfahren Sie hier .

Sonderfall: Nestmodell

Beim Nestmodell lebt das Kind ständig in einer Wohnung (z. B. in der ehemaligen Familienwohnung) und die Eltern haben jeweils noch eine eigene Wohnung bzw. eine andere Wohnmöglichkeit (z. B. bei einem neuen Partner). Die Eltern leben abwechselnd beim Kind in der Wohnung und betreuen es dort im Wechsel. Meist liegt dann auch eine geteilte Betreuung vor, das Modell kann aber auch im Residenzmodell (mit einem hauptbetreuenden Elternteil und einem Umgangselternteil) praktiziert werden. Das Nestmodell wird aufgrund des finanziellen Aufwandes für die Eltern, die jeweils eine eigene Wohnung bzw. eine Ausweichmöglichkeit (Wohnen bei Dritten) benötigen, nur selten und meist als Übergangslösung praktiziert.

Welches Betreuungsmodell passt am besten zu uns?

Es gibt kein ideales Betreuungsmodell für alle Trennungsfamilien

Wichtig ist vielmehr, dass Sie als Eltern klären, welches Betreuungsmodell dem Wohl des Kindes am besten dient und zu Ihrer Lebenssituation am besten passt. An diesem Klärungsprozess sollten Sie Ihr Kind altersgerecht beteiligen und seine Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen. Für Kinder ist es wichtig, dass sie stabile und gute Beziehungen zu beiden Eltern haben. Dies ist im Rahmen eines Residenzmodells mit einem hauptbetreuenden Elternteil und Umgang des anderen Elternteils genauso gut wie bei einer geteilten Betreuung möglich. Denn die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung ist wichtiger als die Häufigkeit des Kontakts.

Im Bereich "Fair trennen & gemeinsam erziehen" finden Sie ausführliche Informationen zur Wahl eines Betreuungsmodells sowie die STARK-Entscheidungshilfe, die Sie bei der Entscheidung für ein Betreuungsmodell unterstützen kann.

Entscheidungskriterien

Bei Ihrer Entscheidung für ein bestimmtes Betreuungsmodell sollten Sie berücksichtigen, dass es Kriterien und Rahmenbedingungen gibt, die eher für das eine oder das andere Modell sprechen. Eine Liste mit Kriterien, die die Familiengerichte bei der Anordnung eines Wechselmodells berücksichtigen und die Ihnen bei der Entscheidung für ein Betreuungsmodell helfen können, finden Sie hier:

Oft zeigen sich die Vor- und Nachteile eines Betreuungsmodells aber erst in der „Erprobung“. Daher kann es sich anbieten, nach der Trennung ein Betreuungsmodell zunächst für mehrere Monate „auszuprobieren“ und nach Ablauf der Probezeit die konkrete Ausgestaltung des Betreuungsmodells nochmals miteinander und mit dem Kind zu besprechen. Manchmal können schon kleine Anpassungen dazu beitragen, dass die Ausübung des jeweiligen Betreuungsmodells besser funktioniert.

Mögliche Entscheidungskriterien

Kriterien bei der Entscheidung für ein bestimmtes Betreuungsmodell können sein...

- Kontinuität in der Betreuung

- Entfernung der Elternwohnungen

- Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft der Eltern

- Wünsche und Bedürfnisse des Kindes

Was kann in einer Elternvereinbarung geregelt werden?

Betreuungsmodell in Elternvereinbarung festhalten

Haben Sie sich für ein Betreuungsmodell entschieden, dann können Sie im Residenzmodell Einzelheiten zur Ausgestaltung des Umgangs oder bei einer geteilten Betreuung Einzelheiten zu deren Ausgestaltung in einer Elternvereinbarung niederlegen.

Allgemeine Informationen zu Elternvereinbarungen, z. B. zu deren Bindungswirkung, erhalten Sie hier:

Elternvereinbarung zum Umgang im Residenzmodell

Entscheiden Sie sich für das Residenzmodell, dann können Sie die Einzelheiten zur Ausgestaltung des Umgangs mit dem Kind in einer Umgangsvereinbarung festlegen und deren Inhalt individuell an die Bedürfnisse Ihres Kindes und an Ihre Lebenssituation anpassen.

Mehr Informationen zur Gestaltung des Umgangs in einer individuellen Vereinbarung erhalten Sie hier:

Elternvereinbarungen können die Eltern gemeinsam treffen

Elternvereinbarung zur geteilten Betreuung

Entscheiden Sie sich für ein paritätisches oder asymmetrisches Wechselmodell, dann können Sie die Einzelheiten zur Ausgestaltung der geteilten Betreuung in einer Elternvereinbarung festlegen und diese individuell an die Bedürfnisse Ihres Kindes und an Ihre Lebenssituation anpassen.

Zudem können Sie in der Elternvereinbarung festlegen, wie die jeweiligen Betreuungsanteile ermittelt werden sollen. Dies sollte möglichst unkompliziert erfolgen, z. B. durch das Zählen von Übernachtungen oder der Kalendertage, an denen sich das Kind mehr als zwölf Stunden bei einem Elternteil aufhält.

Inhalt einer Betreuungsvereinbarung im Wechselmodell

In einer Betreuungsvereinbarung können folgende Punkte geregelt werden:

- Wie soll die Betreuung aufgeteilt werden? Wann finden die Wechsel von einem zum anderen Elternteil statt?

- Wie wird die „Übergabe“ des Kindes organisiert?

- Wie sollen Feier- und Geburtstage sowie die Ferienzeiten aufgeteilt werden?

- Wie sollen Kontakte außerhalb der Betreuungszeiten erfolgen?

Hier finden Sie ein Muster für eine Betreuungsvereinbarung bei geteilter Betreuung:

Kann ein Wechselmodell gegen den Willen des anderen Elternteils gerichtlich angeordnet werden?

Anordnung eines Wechselmodells als "Umgangsregelung"

Die geteilte Betreuung ist gesetzlich nicht geregelt. Deshalb war lange umstritten, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen ein Wechselmodell vor Gericht durchgesetzt werden kann. 2017 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass eine geteilte Betreuung als "Umgangsregelung" angeordnet werden kann, da es derzeit keine andere passende Regelung im BGB gibt. Eine solche gerichtliche Anordnung setzt zunächst einen Antrag eines Elternteils voraus, aus dem sich der gewünschte Umfang der Mitbetreuung ergibt.

Familie Abadi vor dem Familiengericht

Kriterien für die gerichtliche Anordnung einer geteilten Betreuung

Bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen wird das Familiengericht in der Regel eine geteilte Betreuung anordnen.

- gemeinsame Sorge der Eltern (die allerdings keine zwingende Voraussetzung für eine geteilte Betreuung ist)

- geteilte Betreuung entspricht dem Kindeswohl und Kindeswillen

- Kontinuität in der Betreuung, d. h. das Kind wurde schon bislang von beiden Eltern betreut

- Erziehungseignung beider Eltern

- stabile Beziehungen des Kindes zu beiden Eltern

- Fähigkeit der Eltern zu gegenseitiger Kooperation und Kommunikation, um den erhöhten Abstimmungsbedarf im Alltag des Kindes zu bewältigen

- Kompromissbereitschaft beim Umgang mit Konflikten

- räumliche Nähe der Elternwohnungen

Zu beachten ist, dass das Familiengericht immer eine Einzelfallentscheidung treffen wird, bei der noch weitere Faktoren eine Rolle spielen können. Möchten Sie mehr zur Anordnung eines Wechselmodells gegen den Willen eines Elternteils erfahren? Beispiele aus der Rechtsprechung finden Sie hier:

Berücksichtigung von Kindeswohl und Kindeswillen

Gegen den Willen des Kindes wird das Familiengericht in der Regel keine geteilte Betreuung anordnen. Dies gilt insbesondere, wenn ältere Kinder und Jugendliche die ständigen Wechsel (z. B. im Hinblick auf ihre eigenen sozialen Kontakte) als belastend wahrnehmen und daher ablehnen. Das Gericht wird das beantragte Wechselmodell zudem nur dann anordnen, wenn dieses dem Kindeswohl im Verhältnis zu anderen in Frage kommenden Betreuungsmodellen am besten entspricht. Dabei kann es auch auf die konkreten Modalitäten der Ausgestaltung der geteilten Betreuung ankommen. So wird beispielsweise ein Wechselmodell, bei dem Geschwister im Wechsel so betreut werden, dass sie einander nicht sehen, nicht dem Wohl der Kinder entsprechen.

Zur Ermittlung des Kindeswohls und des Kindeswillens wird im familiengerichtlichen Verfahren eine persönliche Anhörung des Kindes stattfinden.

Wechsel von der geteilten Betreuung zum Residenzmodell

Wurde ein Wechselmodell gerichtlich angeordnet oder haben die Eltern ein Wechselmodell nach der Trennung einvernehmlich praktiziert, so kann jeder Elternteil beim Familiengericht für die Zukunft die Anordnung eines Residenzmodell beantragen. Dies kann sich beispielsweise anbieten, wenn das Wechselmodell nach dem Umzug eines Elternteils in eine andere Stadt aufgrund der großen Entfernung der Wohnorte der Eltern nicht mehr gut praktiziert werden kann oder wenn das Kind überwiegend bei einem Elternteil leben will. In diesem Fall überträgt das Familiengericht dem Elternteil, der das Residenzmodell beantragt, das Aufenthaltsbestimmungsrecht, wenn das Residenzmodell dem Kindeswohl besser als das bisherige Wechselmodell entspricht.

Möchten Sie mehr zum Verfahren vor dem Familiengericht erfahren?

Welche rechtlichen Auswirkungen hat das Residenzmodell?

Das Residenzmodell wird im Familien-, Sozial- und Steuerrecht berücksichtigt. Details zu den Voraussetzungen und Wirkungen der einschlägigen Regelungen werden bei den einzelnen Themenkomplexen näher erläutert. Hier finden Sie zur Orientierung einen ersten Überblick.

Ausübung der elterlichen Sorge

- Besteht eine gemeinsame elterliche Sorge, dann regelt § 1687 BGB die Sorgebefugnisse der getrenntlebenden Eltern.

- Hat der hauptbetreuende Elternteil hingegen die Alleinsorge inne, dann beschränken sich die Entscheidungsbefugnisse des Umgangselternteils auf Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung (§ 1687a BGB ).

Kindesunterhalt

- Nach § 1606 Absatz 3 Satz 2 BGB gilt die Regel, dass der hauptbetreuende Elternteil keinen Barunterhalt für das Kind zahlen muss, da er das Kind betreut. Barunterhalt schuldet nur der Umgangselternteil.

- Die Höhe des Unterhalts richtet sich nach der Düsseldorfer Tabelle. Ein erweiterter Umgang kann die Höhe des Barunterhalts mindern.

Unterhaltsvorschuss

- Das Kind hat einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss (§ 1 UVG ), wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil den Kindesunterhalt nicht (regelmäßig oder vollständig) zahlt.

Kindergeld und Kinderzuschlag

- Das Kindergeld erhält in der Regel der hauptbetreuende Elternteil (§ 64 Absatz 2 Satz 1 EStG ). Die Hälfte des Kindergeldes wird aber auf den Barunterhalt, den der andere Elternteil bezahlt, angerechnet (§ 1612b BGB ).

- Den Kinderzuschlag erhält ebenfalls der hauptbetreuende (kindergeldberechtigte) Elternteil (§ 6a Absatz 1 BKGG ).

Betreuungsunterhalt

- Nur der hauptbetreuende Elternteil kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt haben (§ 1570 BGB oder § 1615l BGB ).

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

- Nach § 24b EStG steht der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende dem hauptbetreuenden Elternteil zu, wenn das Kind bei ihm gemeldet bzw. er kindergeldberechtigt ist.

Wohngeld

- Da der hauptbetreuende Elternteil und das Kind eine Haushaltsgemeinschaft im Sinne des § 4 WoGG bilden, erhöht das Kind als Haushaltsmitglied den Wohngeldanspruch des hauptbetreuenden Elternteils.

Bürgergeld

- Bürgergeld für das Kind (§ 19 Absatz 1 SGB II ) steht jedem Elternteil (auch dem Umgangselternteil) anteilig für die Tage zu, an denen sich das Kind bei ihm aufhält.

Mehrbedarfe

- Der Mehrbedarf für Alleinerziehende (§ 21 Absatz 3 SGB II ) steht nur dem hauptbetreuenden Elternteil zu.

- Der Umgangselternteil kann Fahrt- und Übernachtungskosten zur Ausübung des Umgangs als sozialrechtlichen Mehrbedarf sowie die durch den Umgang ausgelösten erhöhten Wohnkosten als zusätzlichen Wohnbedarf geltend machen (§ 22b Absatz 3 Nr. 2 i. V. m. § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB II ).

Welche rechtlichen Auswirkungen hat das Wechselmodell?

Die geteilte Betreuung ist bislang kaum gesetzlich geregelt. Daher ist auch vieles umstritten. Einzelne Fragen sind inzwischen von der Rechtsprechung entschieden. Details hierzu werden bei den einzelnen Themenkomplexen näher erläutert. Im Folgenden wird ein erster Überblick geboten.

Ausübung der elterlichen Sorge

- Besteht eine gemeinsame elterliche Sorge, dann regelt § 1687 BGB die Sorgebefugnisse der getrenntlebenden Eltern.

- Bei der geteilten Betreuung ist umstritten, ob Angelegenheiten des täglichen Lebens (Alltagssorge) von beiden Eltern einvernehmlich entschieden werden müssen oder von dem Elternteil, der das Kind gerade betreut, allein entschieden werden können.

Kindesunterhalt

- Der Bundesgerichtshof hat für das paritätische Wechselmodell entschieden, dass beide Eltern dem Kind Barunterhalt schulden. Die Höhe der anteiligen Unterhaltspflicht jedes Elternteils bestimmt sich nach der Höhe des jeweiligen Einkommens (§ 1606 Absatz 3 Satz 1 BGB ).

- Beim asymmetrischen Wechselmodell schuldet derzeit nur der Elternteil mit dem geringeren Betreuungsanteil Barunterhalt, allerdings mindert die Mitbetreuung die Höhe des Barunterhalts.

Unterhaltsvorschuss

- Die Regelung zum Unterhaltsvorschuss (§ 1 UVG ) ist auf das Residenzmodell zugeschnitten. Beim paritätischen Wechselmodell hat das Kind keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss.

- Bei einem asymmetrischen Wechselmodell besteht ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn der mitbetreuende Elternteil weniger als 40 % der Betreuung übernimmt und den Kindesunterhalt nicht (regelmäßig oder vollständig) zahlt.

Kindergeld und Kinderzuschlag

- Das Kindergeld kann nach den gesetzlichen Vorgaben nur an einen Elternteil ausgezahlt werden (§ 64 Absatz 1 EStG ). Die Eltern können sich aber einigen, wer das Kindergeld beziehen soll und dann intern einen Ausgleich vornehmen.

- Den Kinderzuschlag erhält der Elternteil, der das Kindergeld bezieht (§ 6a Absatz 1 BKKG ).

Betreuungsunterhalt

- Überwiegend wird davon ausgegangen, dass bei einer geteilten Betreuung beide Elternteile verpflichtet sind, zu arbeiten, so dass nur in Ausnahmefällen ein Unterhaltsanspruch wegen der Betreuung des Kindes gemäß § 1570 BGB oder § 1615l BGB bestehen kann.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

- Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach § 24b EStG kann nicht zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Die Eltern können aber bestimmen, wer den Entlastungsbetrag erhalten soll.

Wohngeld

- Für den Wohngeldanspruch sieht § 5 Absatz 4 WoGG vor, dass bei einer Betreuung des Kindes im Wechsel, die ab einem Mitbetreuungsanteil von 33 % angenommen wird, das Kind bei beiden Eltern Haushaltsmitglied ist und damit bei der Höhe des Wohngelds bei beiden Eltern berücksichtigt wird.

Bürgergeld

- Bürgergeld für das Kind (§ 19 Absatz 1 SGB II ) steht jedem Elternteil anteilig für die Tage zu, an denen sich das Kind beim ihm aufhält.

Mehrbedarfe

- Der Mehrbedarf für Alleinerziehende (§ 21 Absatz 3 SGB II ) ist beim paritätischen Wechselmodell zwischen den Eltern hälftig aufzuteilen. Beim asymmetrischen Wechselmodell steht der Mehrbedarf nur dem überwiegend betreuenden Elternteil zu.

- Die durch das Wechselmodell verursachten Mehrkosten (z. B. Fahrtkosten) können als sozialrechtlicher Mehrbedarf (§ 21 Absatz 6 SGB II ) und die erhöhten Wohnkosten als zusätzlicher Wohnbedarf geltend gemacht werden.

Welche Auswirkungen hat das Betreuungsmodell auf den Hauptwohnsitz des Kindes?

Hauptwohnsitz des Kindes vom Betreuungsmodell abhängig

Nach § 22 des Bundesmeldegesetzes ist der Hauptwohnsitz des Kindes in der Wohnung des Elternteils, bei dem das Kind überwiegend lebt. Die Wohnung des anderen Elternteils, bei dem sich das Kind weniger als 50 % der Zeit aufhält, kann als Nebenwohnsitz gemeldet werden.

Die Bestimmung des Hauptwohnsitzes des Kindes hängt vom gewählten Betreuungsmodell ab.

Residenzmodell / Asymmetrisches Wechselmodell

Die Bestimmung des Hauptwohnsitzes bereitet beim Residenzmodell und beim asymmetrischen Wechselmodell keine Probleme. Bleibt das Kind nach der Trennung der Eltern mit dem überwiegend betreuenden Elternteil in der Familienwohnung, dann ändert sich nichts am Hauptwohnsitz des Kindes.

Verlässt der hauptbetreuende Elternteil mit dem Kind die Familienwohnung, dann kann er in der Regel allein das Kind am neuen Wohnsitz anmelden, wenn der andere sorgeberechtigte Elternteil mit dem Umzug einverstanden ist. Die Unterschrift von beiden sorgeberechtigten Elternteilen auf dem Meldeschein ist somit nicht zwingend erforderlich.

Paritätisches Wechselmodell

Bei einem paritätischen Wechselmodell wohnt das Kind hingegen zu gleichen Teilen abwechselnd in den beiden Elternwohnungen, so dass es im Grunde gar keinen Hauptwohnsitz des Kindes gibt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts müssen die sorgeberechtigten Eltern in diesem Fall durch gemeinsame Erklärung gegenüber der Meldebehörde einen Hauptwohnsitz des Kindes bestimmen.

Das Kind kann nur einen Hauptwohnsitz haben, aber zwei Zuhause

Keine Einigung im paritätischen Wechselmodell

Können sich die Eltern bei einem paritätischen Wechselmodell nicht über die Festlegung des Hauptwohnsitzes des Kindes einigen, so ist umstritten, ob zur Entscheidung dieser Frage ein Gericht angerufen werden kann. Eine familiengerichtliche Entscheidung dieser Angelegenheit kann nur dann erfolgen, wenn die Festlegung des Hauptwohnsitzes für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, z. B. wenn die Wahl der Grundschule vom Hauptwohnsitz des Kindes davon abhängt. In der Praxis lassen sich aber zur Lösung dieses Problems meist pragmatische Lösungen mit den Schulen finden.

Eltern-Tipp:

Informieren Sie sich bei der Schule!

Fragen Sie frühzeitig bei der Schule bzw. der zuständigen Schulbehörde an, ob Ihr Kind die Schule auch dann besuchen kann, wenn sein Hauptwohnsitz in einem anderen Schulbezirk liegt.

Quellen & Links

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen.

Quellen

Als Quellen wurden unter anderem verwendet:

Damljanovic, D. (2016). Das Wechselmodell. Geltendes Recht und Reformbedarf. Peter Lang.

Matthäus, T., Lütkehaus, I. (2021). Umgang im Wechselmodell. Eine Familie, zwei Zuhause: Gleichberechtigte Eltern bleiben nach Trennung und Scheidung. dtv.

Schneider, S. (2021). Bedingungen für die kindeswohldienliche Praktizierung des Wechselmodells. Eine interdisziplinäre Betrachtung de lege lata und de lege ferenda. Wolfgang Metzner Verlag.

Schumann, E. (2018). Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach Trennung und Scheidung – Reformbedarf im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht? in: Verhandlungen zum 72. Deutschen Juristentag, hrsg. von der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, Bd. 1., C.H. Beck.

Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen (2021). Gemeinsam getrennt erziehen.

Wichtige Gerichtsentscheidungen:

BGH 27.11.2019 – XII ZB 512/18 (keine gerichtliche Anordnung eines paritätischen Wechselmodells bei starkem Loyalitätskonflikt zwischen den Eltern)

BGH 1.2.2017 - XII ZB 601/15 (Kriterien zur gerichtlichen Anordnung eines paritätischen Wechselmodells als Umgangsregelung)

BVerwG 30.9.2015 - 6 C 38.14 (Hauptwohnsitz des Kindes bei Wechselmodell)

Weitere Informationen

Links zum Thema:

Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit FAQs zu getrennt erziehend & alleinerziehend

Monitor Familienforschung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema Allein- oder getrennterziehen - Lebenssituation, Übergänge und Herausforderungen (Stand: 2021)

Kindeswohl & Kindeswille

Berücksichtigung von Kindeswohl & Kindeswillen bei Entscheidung für ein Betreuungsmodell

Bei der Entscheidung für ein Betreuungsmodell sollten Eltern das Wohl und den Willen des gemeinsamen Kindes berücksichtigen. Worauf Sie als Eltern dabei achten sollten, erfahren Sie auf der folgenden Unterseite.

Kindesunterhalt

Das Betreuungsmodell beeinflusst die Pflicht zur Zahlung von Kindesunterhalt

Das gewählte Betreuungsmodell hat erhebliche Auswirkungen auf die Berechnung des Kindesunterhalts. Wissenswertes dazu erfahren Sie auf der folgenden Unterseite.

Wahl des Betreuungsmodells

Unterstützung bei der Entscheidung für ein Betreuungsmodell

Auf der folgenden Seite finden Sie ausführliche Informationen zu den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Betreuungsmodelle sowie die STARK-Entscheidungshilfe, die Sie bei der Wahl Ihres Betreuungsmodells unterstützt.