Elterliche Sorge (Sorgerecht)

aktualisiert am 31.01.24 von Jennifer Reh, Prof. Dr. Eva Schumann Familienrecht, Georg-August-Universität Göttingen

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen:

- Was bedeutet elterliche Sorge und wem steht sie zu?

- Was ändert sich im Falle einer Trennung bei der elterlichen Sorge?

- Welche Alleinentscheidungsbefugnisse bestehen bei gemeinsamer elterliche Sorge?

- Wie können Konflikte der Eltern über wichtige Angelegenheiten des Kindes gelöst werden?

- Wann ist die Erteilung einer Sorgerechtsvollmacht bei gemeinsamer Sorge sinnvoll?

- Wann ist es sinnvoll, die Alleinsorge beim Familiengericht zu beantragen?

Was bedeutet elterliche Sorge und wem steht sie zu?

Entscheidung in Angelegenheiten des Kindes

Die elterliche Sorge beinhaltet die Befugnis, über die Angelegenheiten des Kindes zu entscheiden. Zur elterlichen Sorge gehören die Personensorge, die Vermögenssorge und die gesetzliche Vertretung des Kindes. Häufig wird vom „Sorgerecht“ gesprochen. Eltern sind aber nicht nur berechtigt, die elterliche Sorge auszuüben, sondern auch dazu verpflichtet.

| Personensorge |

umfasst alle persönlichen Angelegenheiten des Kindes, vor allem das Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen (z. B. zu entscheiden, auf welche Schule das Kind geht) |

|---|---|

| Vermögenssorge |

umfasst die Verwaltung des Vermögens des Kindes (z. B. Entscheidungen über ein Sparguthaben des Kindes) |

| gesetzliche Vertretung des Kindes |

berechtigt die Eltern, für das Kind Rechtshandlungen vorzunehmen (z. B. einen Reisepass für das Kind zu beantragen) |

Die elterliche Sorge steht meist beiden Eltern gemeinsam zu

Die elterliche Sorge steht beiden Eltern eines Kindes zu, wenn

- sie miteinander verheiratet sind

- sie nicht miteinander verheiratet sind, die gemeinsame Sorge aber durch die Abgabe von Sorgeerklärungen oder eine Entscheidung des Familiengerichts entstanden ist (anderenfalls steht der Mutter die elterliche Sorge allein zu)

- sie bei nicht leiblichen Eltern durch Adoption oder Stiefkindadoption herbeigeführt wurde

Bei der Ausübung der elterlichen Sorge steht das Kindeswohl im Vordergrund und mit zunehmendem Alter und Reife des Kindes ist auch der Kindeswille mehr und mehr zu beachten. Als Eltern sollten Sie sich daher nicht nur untereinander einigen, sondern auch die Vorstellungen Ihres Kindes berücksichtigen.

Was ändert sich im Falle einer Trennung bei der elterlichen Sorge?

Keine Änderung der elterlichen Sorge durch Trennung

Eine Änderung bei der elterlichen Sorge kann nur durch eine Entscheidung des Familiengerichts herbeigeführt werden. Sind beide Eltern sorgeberechtigt, ändert die Trennung hieran nichts. Vielmehr besteht die gemeinsame elterliche Sorge nach der Trennung fort. Daher üben auch die meisten Eltern nach einer Trennung die elterliche Sorge weiterhin gemeinsam aus. Für Ihr Kind ist es zudem wichtig, dass Sie sich als Eltern weiterhin gemeinsam verantwortlich fühlen und es durch die Trennung keinen Elternteil "verliert".

Ausübung gemeinsamer elterlicher Sorge durch getrenntlebende Eltern

Die Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge durch getrenntlebende Eltern setzt voraus, dass Sie als Eltern weiterhin miteinander sprechen, sich bei wichtigen Erziehungsfragen einigen und nicht gegeneinander handeln. Sie sollten daher versuchen, Ihre Konflikte als Paar von der Ausübung der elterlichen Sorge zu trennen und als Eltern zum Wohle des Kindes zusammenzuwirken. Einvernehmliche Lösungen lassen sich häufig finden, wenn Sie die Bedürfnisse und Wünsche Ihres Kindes im Blick haben. Zudem erhalten Sie bei Bedarf kostenlose Unterstützung und Beratung durch die Jugendämter oder von Erziehungs- und Familienberatungsstellen

.

Im Bereich „Fair trennen & gemeinsam erziehen“ erfahren Sie wie die Zusammenarbeit mit dem anderen Elternteil nach einer Trennung gelingen kann.

Einfluss des Betreuungsmodell auf die Entscheidungsbefugnisse der Eltern

Für das Residenzmodell ist zur Vereinfachung des Alltags und zur Vermeidung von Konflikten gesetzlich geregelt, dass Alltagsangelegenheiten vom hauptbetreuenden Elternteil allein entschieden werden können. Für das (paritätische) Wechselmodell sieht das Gesetz hingegen keine entsprechende Regelung vor, so dass sich die Eltern darüber verständigen müssen, wie mit Alltagsangelegenheiten umzugehen ist. Nähere Informationen dazu finden Sie bei der nächsten Frage.

Eltern kümmern sich nach der Trennung gemeinsam um das Kind

Welche Alleinentscheidungsbefugnisse bestehen bei gemeinsamer elterlicher Sorge?

Abgestufte Entscheidungsbefugnisse im Residenzmodell

Zur Vereinfachung des Alltags und zur Vermeidung von Konflikten sieht § 1687 BGB abgestufte Entscheidungsbefugnisse der gemeinsam sorgeberechtigten Eltern vor. Die Norm gilt uneingeschränkt für das sogenannte Residenzmodell. Bei diesem Betreuungsmodell lebt das Kind nach der Trennung ganz überwiegend bei einem Elternteil (hauptbetreuender Elternteil) und hat mit dem anderen Elternteil regelmäßig Umgang (Umgangselternteil). Die Entscheidungsbefugnisse getrenntlebender Eltern sind gemäß § 1687 BGB wie folgt geregelt:

| Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung für das Kind

...umfassen Entscheidungen zu grundlegenden Erziehungsfragen, die sich nachhaltig auf die kindliche Entwicklung auswirken. |

Die Eltern müssen sich einigen und eine gemeinsame Entscheidung treffen. Eine Ausnahme besteht in Notfällen, wenn bei einer zur erwartenden Gefährdung des Kindeswohls, eine Abstimmung mit dem anderen Elternteil nicht möglich ist (z. B. bei einer unaufschiebbaren ärztlichen Behandlung). Dann darf der Elternteil, bei dem sich das Kind gerade aufhält, allein entscheiden. |

|---|---|

| Angelegenheiten des täglichen Lebens (Alltagssorge)

... umfassen Entscheidungen, die häufig vorkommen und keine schwer abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. |

Der hauptbetreuende Elternteil kann die Alltagssorge allein ausüben und allein entscheiden. Eine Abstimmung mit dem anderen Elternteil ist bei solchen Entscheidungen somit nicht nötig. |

| Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung

...umfassen alltägliche, während des Umgangs zu treffende Entscheidungen (z. B. Schlafenszeiten, Fernsehkonsum). |

Diese Entscheidungen kann der Umgangselternteil während der Umgangszeiten allein treffen. Auf der Seite zum Umgang erhalten Sie hierzu genauere Informationen: |

Die Abgrenzung von Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung und Angelegenheiten des täglichen Lebens kann im Einzelfall schwierig sein und erfordert eine individuelle Betrachtung. Ausschlaggebend ist die Bedeutung der Entscheidung für die Entwicklung Ihres Kindes. Beispiele aus der Rechtsprechung können jedoch als Orientierung für die eigene Entscheidungssituation dienen. Eine Rechtsprechungsübersicht finden Sie hier:

In Notfällen darf jeder Elternteil allein entscheiden

Alltagssorge bei geteilter Betreuung (Wechselmodell)

Auch im Wechselmodell müssen die gemeinsam sorgeberechtigten Eltern bei Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung für das Kind eine gemeinsame Entscheidung treffen. Die gesetzliche Regelung zur Alltagssorge passt bei einer geteilten Betreuung hingegen nicht, weil diese auf das Residenzmodell zugeschnitten ist. Es empfiehlt sich, sowohl im paritätischen als auch im asymmetrischen Wechselmodell, die Entscheidungsbefugnis in Alltagsangelegenheiten in einer Elternvereinbarung zu regeln. Wichtig ist, dass Sie praktikable Lösungen finden und dabei das Kindeswohl nicht aus dem Blick verlieren. Beachten Sie, dass das Gesetz in Streitfragen über die Ausübung der Alltagssorge im Wechselmodell kein familiengerichtliches Verfahren vorsieht.

Ausführliche Informationen zu Elternvereinbarungen finden Sie hier:

In einer Elternvereinbarung kann Folgendes zur Alltagssorge alternativ vereinbart werden...

Gemeinsame Entscheidung der Eltern in Alltagsangelegenheiten

Diese Vereinbarung erfordert einen sehr hohen Abstimmungsbedarf zwischen den Eltern und ist daher im Regelfall nicht zu empfehlen.

Alleinige Entscheidung des jeweils betreuenden Elternteils

Diese Vereinbarung kann den Alltag für die Eltern erheblich erleichtern. Allerdings kann es für das Kind wichtig sein, dass bei bestimmten Tagesroutinen, insbesondere bei Schlafens- und Essenzeiten oder Fernseh- und Medienkonsum, eine gewisse Stabilität und Kontinuität besteht. Daher sollten Sie bei solchen Tagesroutinen zum Wohle des Kindes Kompromisse finden und sich auf bestimmte Grundsätze einigen.

Kombination der beiden Alternativen

Eine praktikable Lösung kann darin bestehen, dass die Eltern vorab vereinbaren, in welchen Bereichen der Alltagssorge sie gemeinsam entscheiden und in welchen Fällen der jeweils betreuende Elternteil allein entscheiden kann. Zusätzlich können Entscheidungen in einzelnen Verantwortungsbereichen zwischen den Eltern aufgeteilt werden, so dass beispielsweise ein Elternteil über die Hobbys bestimmt, während der andere Elternteil die Kleidung für das Kind einkauft.

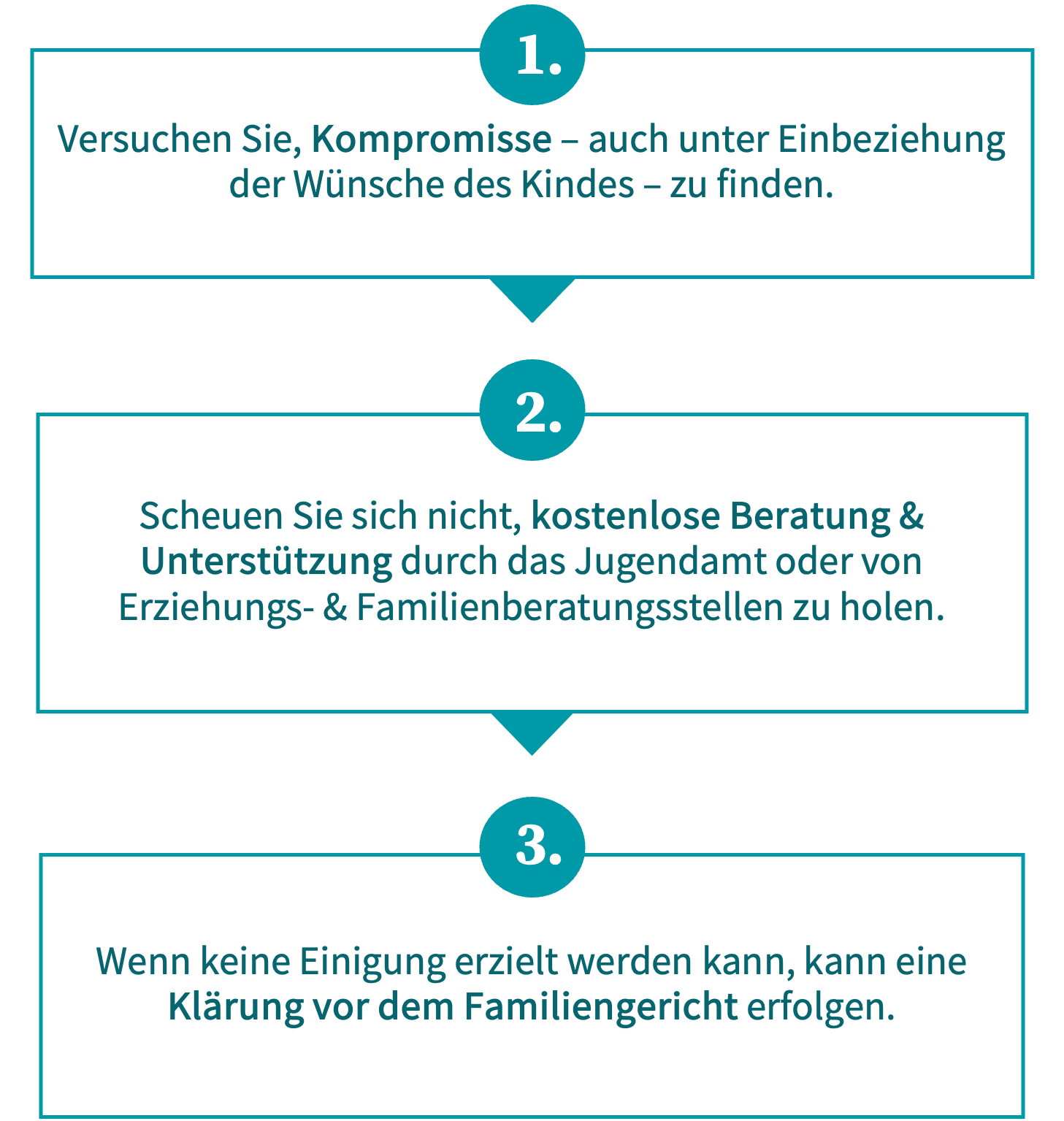

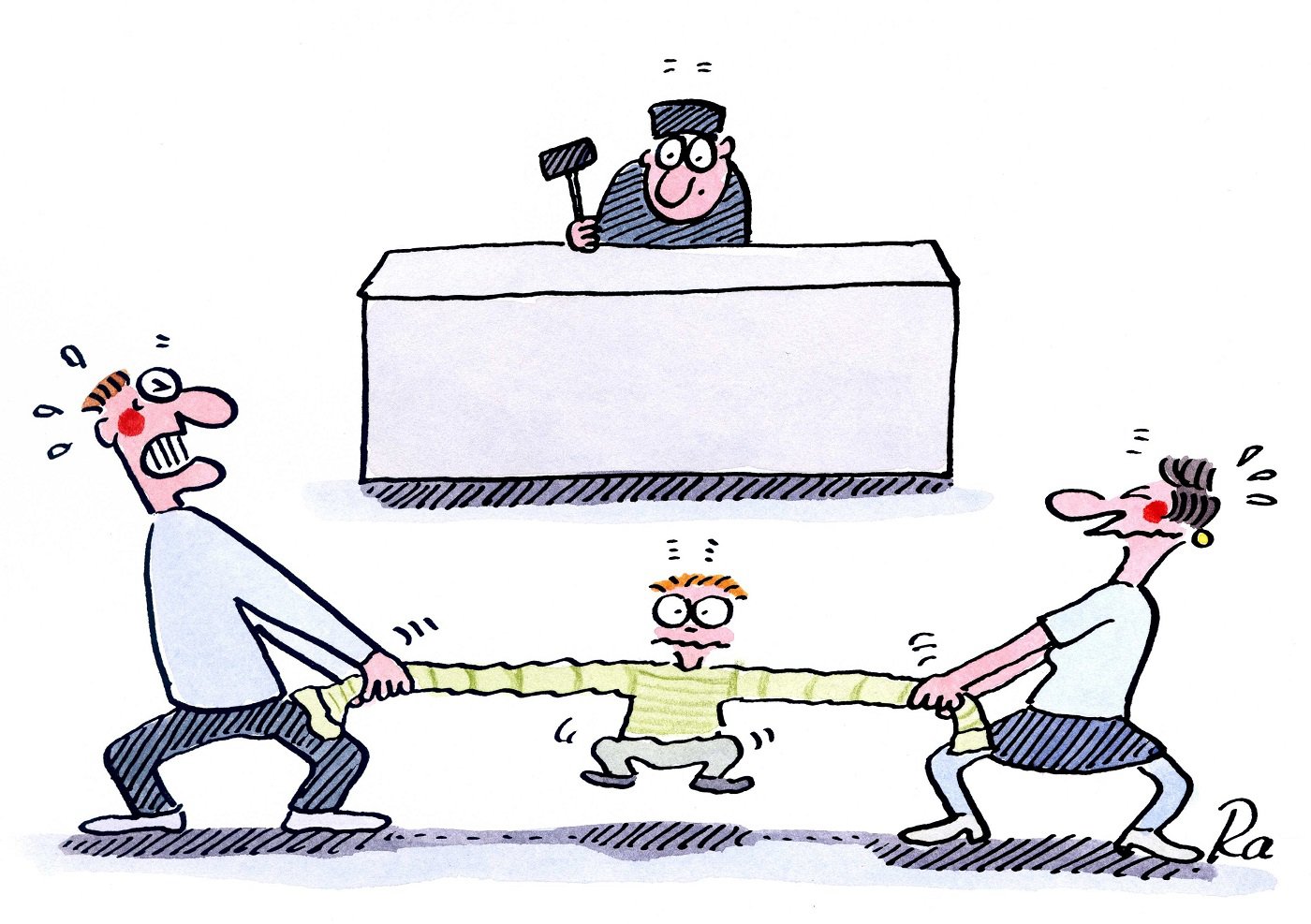

Wie können Konflikte der Eltern über wichtige Angelegenheiten des Kindes gelöst werden?

Streit in einzelnen Fragen von erheblicher Bedeutung für das Kind

Wenn Sie sich als Eltern bei einzelnen Fragen, die für Ihr Kind von erheblicher Bedeutung sind, nicht einigen können, dann sollten Sie diese Fragen zunächst mit Ihrem Kind besprechen, soweit dies nach Alter und Reife möglich ist. Denn zu Ihrer Elternverantwortung gehört es auch, die Wünsche und Vorstellungen Ihres heranwachsenden Kindes bei der Erziehung zu berücksichtigen und einvernehmliche Lösungen gemeinsam mit Ihrem Kind zu finden.

Zur Lösung des Konflikts können Sie zudem die kostenlosen Beratungs- und Unterstützungsangebote des Jugendamtes oder von Erziehungs- und Familienberatungsstellen in Anspruch nehmen.

Gelingt eine Lösung des Konflikts trotz Beratung und Unterstützung nicht, können Sie sich an das Familiengericht wenden und einen Antrag auf Übertragung der Entscheidungsbefugnis in der jeweiligen Angelegenheit stellen (§ 1628 BGB ).

Möchten Sie mehr zum familiengerichtlichen Sorgeverfahren erfahren?

Eltern-Tipp:

Vorgehen im Konfliktfall

Konfliktlösung mit Hilfe des Familiengerichts

Das Familiengericht wird zunächst darauf hinwirken, dass sich die Eltern einigen. Gelingt dies nicht, dann überträgt das Gericht nach einer Anhörung des Kindes die Befugnis zur Entscheidung der strittigen Frage auf den Elternteil, dessen Auffassung dem Kindeswohl am besten entspricht. Bei der Übertragung der Entscheidungsbefugnis auf einen Elternteil berücksichtigt das Gericht neben dem Willen des Kindes die tatsächlichen Gegebenheiten und Handlungsmöglichkeiten, die Folgewirkungen der Entscheidung für das Kind sowie die berechtigten Interessen der Eltern.

Nähere Informationen und Beispiele aus der gerichtlichen Praxis zur Übertragung der Entscheidung in einer wichtigen Angelegenheit für das Kind auf einen Elternteil finden Sie hier:

Kommt es zu Streit, kann es sinnvoll sein, Hilfe in Anspruch zu nehmen

Übertragung eines Teilbereichs der elterlichen Sorge

Soll nicht nur die Entscheidung in einer konkreten Angelegenheit (z. B. über die Impfung des Kindes), sondern ein Teilbereich der elterlichen Sorge insgesamt auf einen Elternteil übertragen werden (z. B. die gesamte Gesundheitsfürsorge), kann ein entsprechender Antrag beim Familiengericht gestellt werden. Das Familiengericht entscheidet gemäß § 1671 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 BGB

unter denselben Voraussetzungen wie bei der Übertragung der gesamten elterlichen Sorge. Mehr dazu lesen Sie bei der übernächsten Frage.

Wann ist die Erteilung einer Sorgerechtsvollmacht bei gemeinsamer Sorge sinnvoll?

Gemeinsame Vertretung bei gemeinsamer Sorge

Sind Sie als getrenntlebende Eltern gemeinsam sorgeberechtigt, müssen Sie das Kind grundsätzlich gemeinsam vertreten, wenn es um Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung für das Kind geht. Hingegen hat in Angelegenheiten des täglichen Lebens (sogenannte Alltagssorge) der hauptbetreuende Elternteil im Residenzmodell kraft Gesetzes ein Alleinvertretungsrecht. Beim Wechselmodell können Sie sich auf ein Alleinvertreteungsrecht in Alltagsangelegenheiten verständigen. Dazu und zur Abgrenzung zwischen Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung und Alltagsangelegenheiten für das Kind finden Sie weiter oben Informationen.

Erleichterter Alltag durch Sorgerechtsvollmacht

Die gemeinsame Vertretung des Kindes durch beide Eltern bedeutet, dass bei Rechtshandlungen gegenüber Dritten in wichtigen Angelegenheiten des Kindes immer ein gemeinsames Handeln der Eltern notwendig ist. Dies betrifft grundlegende medizinische Eingriffen (z. B. die Aufnahme des Kindes ins Krankenhaus) oder schulischen Angelegenheiten (z. B. Anmeldung in der weiterführenden Schule). Die gemeinsame Vertretung kann zum Problem werden, wenn die Eltern beispielsweise weit auseinander wohnen oder ein Elternteil beruflich stark eingebunden ist. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, dass ein Elternteil dem anderen eine Sorgerechtsvollmacht erteilt. Diese gestattet dem bevollmächtigten Elternteil, das Kind in den in der Vollmacht genannten Angelegenheiten wirksam gegenüber Dritten wirksam zu vertreten, d. h. die Rechtshandlung alleine vorzunehmen. Eine Sorgerechtsvollmacht ist frei widerruflich. Das bedeutet, dass sie jederzeit zurückgenommen oder angepasst werden kann.

Für folgende Angelegenheiten kann die Erteilung einer Sorgerechtsvollmacht sinnvoll sein:

- für die Wahrnehmung von Arztbesuchen

- in schulischen Angelegenheiten

- im Bereich der Vermögenssorge

Kein Verlust des Sorgerechts durch Sorgerechtsvollmacht

Durch eine Sorgerechtsvollmacht verliert der vollmachtgebende Elternteil sein Sorgerecht nicht. Er bleibt weiterhin vollumfänglich sorgeberechtigt und muss an der Entscheidungsfindung in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung mitwirken. Bei der Sorgerechtsvollmacht geht es also nur um die Vertretung des Kindes gegenüber Dritten, die durch die Vollmacht einem Elternteil allein übertragen ist.

Form der Sorgerechtsvollmacht

Die Sorgerechtsvollmacht ist an keine Form gebunden. Es bietet sich jedoch an, die Vollmacht schriftlich zu fixieren, um Klarheit zu schaffen und die Vollmacht auch gegenüber Dritten (z. B. beim Arzt oder in der Schule) vorlegen zu können. Ein Muster für eine Sorgerechtsvollmacht finden Sie hier:

Vorteile einer Sorgerechtsvollmacht

Eine Sorgerechtsvollmacht kann folgende Vorteile haben...

- eröffnet dem bevollmächtigten Elternteil größere Handlungsspielräume

- kann zur Reduzierung des Konfliktpotentials zwischen den Eltern beitragen

- kann jederzeit widerrufen werden

Wann ist es sinnvoll, die Übertragung der Alleinsorge beim Familiengericht zu beantragen?

Gründe für die Übertragung der Alleinsorge

Nach einer Trennung kann es in manchen Fällen sinnvoll sein, dass die bislang gemeinsam ausgeübte elterliche Sorge auf einen Elternteil übertragen wird. Eine Übertragung der Alleinsorge ist insbesondere dann sinnvoll, wenn...

- erhebliche und dauerhafte Konflikte zwischen den Eltern bestehen, die sich negativ auf das Wohl des Kindes auswirken, oder

- ein Elternteil zur Ausübung der gemeinsamen Sorge nicht mehr bereit oder in der Lage ist (z. B. bei dauerhaftem Wohnsitz im Ausland)

Rechtsfolgen der Übertragung der Alleinsorge

Wird das Sorgerecht auf einen Elternteil übertragen, kann dieser in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung für das Kind allein entscheiden und muss sich nicht mehr mit dem anderen Elternteil abstimmen. Die Übertragung der Alleinsorge ändert aber nichts am Umgangsrecht des anderen Elternteils, insbesondere kann der Umgangselternteil weiterhin alle Entscheidungen der tatsächlichen Betreuung allein treffen (§ 1687a BGB

).

Mitentscheidungsbefugnisse des Stiefelternteils

Hat der allein sorgeberechtigte Elternteil erneut geheiratet, steht dem Ehepartner als Stiefelternteil eine Mitentscheidungsbefugnis in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu (§ 1687b BGB

). Diese Mitentscheidungsbefugnis besteht aber nur im Einvernehmen mit dem sorgeberechtigten Elternteil. Können sich der sorgeberechtigte Elternteil und der Stiefelternteil in einer bestimmten Frage nicht einigen, dann entscheidet der sorgeberechtigte Elternteil allein. Außer der Mitentscheidungsbefugnis steht dem Stiefelternteil zudem das Recht zu, in Notfällen Entscheidungen für das Kind alleine zu treffen (z. B. Entscheidungen über eine dringend notwendige ärztliche Behandlung).

Entscheidung des Familiengerichts über die Übertragung der Alleinsorge

Für die Übertragung der elterlichen Sorge auf einen Elternteil ist eine Entscheidung des Familiengerichts notwendig (§ 1671 Absatz 1 BGB

). Den Antrag kann jeder Elternteil stellen. Die vom Familiengericht zu prüfenden Entscheidungsvoraussetzungen hängen davon ab, ob die Alleinsorge im Einvernehmen oder gegen den Willen eines Elternteils übertragen werden soll.

Einvernehmliche Übertragung der Alleinsorge

Besteht Einvernehmen zwischen den Eltern überträgt das Familiengericht die Alleinsorge auf den antragstellenden Elternteil ohne Kindeswohlprüfung, wenn...

- der andere Elternteil zustimmt und

- das mindestens 14 Jahre alte Kind nicht widerspricht

Übertragung der Alleinsorge gegen den Willen des anderen Elternteils oder des Kindes

Stimmt der andere Elternteil dem Antrag nicht zu oder erhebt das mindestens 14 Jahre alte Kind Widerspruch, prüft das Familiengericht, ob es dem Wohl des Kindes am besten entspricht, wenn die gemeinsame Sorge aufgehoben und die Alleinsorge auf den antragstellenden Elternteil übertragen wird. Wird dies bejaht, dann erhält der antragstellende Elternteil die Alleinsorge. Näheres zur Kindeswohlprüfung bei der Übertragung der Alleinsorge erfahren Sie hier:

Übertragung eines Teilbereichs der elterlichen Sorge

Unter denselben Voraussetzungen kann das Familiengericht auch nur einen Teilbereich der elterlichen Sorge auf einen Elternteil allein übertragen. Teilbereiche der Personensorge sind insbesondere...

- die Gesundheitsfürsorge für das Kind

- die Bestimmung über den Aufenthalt des Kindes

Quellen & Links

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen.

Quellen

Als Quellen wurden unter anderem verwendet:

Damljanovic, D. (2016). Das Wechselmodell. Geltendes Recht und Reformbedarf. Peter Lang.

Schumann, E. (2018). Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach Trennung und Scheidung Reformbedarf im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht? in: Verhandlungen zum 72. Deutschen Juristentag, hrsg. von der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, Bd. 1. C.H.Beck.

Schwab, D., Görtz-Leible, M. (2022). Meine Rechte bei Trennung und Scheidung. dtv.

Völker, M., Clausius, M. (2021). Sorge- und Umgangsrecht. Handbuch für die familienrechtliche Praxis. Rechtsgrundlagen, Erläuterungen, Muster. Nomos.

Zorn, D. (2016). Das Recht der elterlichen Sorge. Voraussetzungen, Inhalt, Schranken. De Gruyter.

Wichtige Gerichtsentscheidungen:

BGH 3.5.2017 – XII ZB 157/16 (Übertragung der Entscheidungsbefugnis über Schutzimpfungen des Kindes auf einen Elternteil)

BGH 11.5.2005 – XII ZB 33/04 (Kriterien zur Übertragung der Alleinsorge auf einen Elternteil)

OLG Frankfurt a.M. 26.4.2022 – 1 UF 219/21 (Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf einen Elternteil)

Weitere Informationen

Links zum Thema:

Broschüre des Bundesministeriums der Justiz zum Kindschaftsrecht (Stand: 2022)

Broschüre des Landes NRW zum Sorgerecht in leichter Sprache (Stand: 2020)

Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit FAQs zum Sorgerecht, Umgangsrecht & Namensrecht

Betreuungsmodelle

Erklärungen & Rechtsfolgen der verschiedenen Betreuungsmodelle

Das gewählte Betreuungsmodell wirkt sich auf die Ausübung der elterlichen Sorge aus. Auf der verlinkten Unterseite werden die verschiedenen Betreuungsmodelle und ihre Rechtsfolgen erklärt.

Aufenthaltsbestimmungsrecht

Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist ein Teil der elterlichen Sorge

Das Aufenthaltsbestimmungsrecht umfasst die Entscheidungen, die den Aufenthalt des Kindes betreffen. Dazu gehören der Lebensmittelpunkt des Kindes oder gemeinsame Urlaube mit dem Kind. Mehr erfahren Sie auf der folgenden Unterseite.

Elternvereinbarungen

Einvernehmliche Entscheidungen treffen

In Elternvereinbarungen können Eltern getroffene Regelungen zur Ausübung der Elternverantwortung, auch im Hinblick auf die elterliche Sorge, festhalten. Alles Wissenswerte zu Elternvereinbarungen erhalten Sie auf der folgenden Unterseite.