Umgang mit dem Kind

aktualisiert am 31.01.24 von Jennifer Reh, Prof. Dr. Eva Schumann Familienrecht, Georg-August-Universität Göttingen

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen:

- Was ist das Umgangsrecht und wem steht es zu?

- Wie können Sie den Umgang außergerichtlich regeln?

- Wann kommt eine Regelung des Umgangs durch das Familiengericht in Betracht?

- Welche Entscheidungen darf der Umgangselternteil allein treffen?

- Wer trägt die Kosten, die bei der Ausübung des Umgangs entstehen?

- Wie kann eine gerichtliche oder außergerichtliche Umgangsregelung abgeändert werden?

- Was passiert bei Konflikten zwischen den Eltern bezüglich der Ausübung des Umgangs?

Was ist das Umgangsrecht und wem steht es zu?

Umgangsrecht und Umgangspflicht

Das Umgangsrecht gewährleistet, dass das Kind mit dem Elternteil, bei dem das Kind nach einer Trennung nicht lebt, Zeit verbringen kann. Zum Umgang gehört auch, über andere Kommunikationswege wie Telefon, Kurznachrichten, Videochats oder Briefe regelmäßig Kontakt zu pflegen. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass der Umgang zwischen Kind und Eltern in der Regel dem Wohl des Kindes und seiner persönlichen Entwicklung dient (§ 1626 Absatz 3 Satz 1 BGB ). Deshalb ist jeder Elternteil auch zum Umgang mit dem Kind verpflichtet.

Umgang mit dem Kind im Residenzmodell

Die Regelung des Umgangs nach einer Trennung hängt vom gewählten Betreuungsmodell ab. Im Residenzmodell wird das Kind von einem Elternteil überwiegend betreut (hauptbetreuender Elternteil) und hat mit dem anderen Elternteil regelmäßig Umgang (Umgangselternteil). Um die Wahrnehmung des Umgangs mit dem Kind zu gewährleisten, bietet es sich an, eine ausdrückliche Umgangsregelung zu treffen. Teilen Sie sich die Betreuung Ihres Kindes hingegen im Wechselmodell, ist keine Umgangsregelung erforderlich. Sie können aber die Modalitäten der geteilten Betreuung ebenfalls in einer Elternvereinbarung regeln. Zu beachten ist allerdings, dass die Rechtsprechung ein Wechselmodell gegen den Willen eines Elternteils als „Umgangsregelung“ anordnet, da das Wechselmodell bislang nicht gesetzlich geregelt ist. Zum Wechselmodell finden Sie hier

mehr Informationen. Die folgenden Fragen und Antworten konzentrieren sich auf den Umgang im Residenzmodell.

Der Umgang zwischen Kind und Umgangselternteil hat den Zweck, dass ...

- Bindungen des Kindes zum Umgangselternteil entstehen bzw. aufrechterhalten und gestärkt werden.

- das Kind nicht vom Umgangselternteil durch das Getrenntleben entfremdet wird.

- das Kind die Trennung der Eltern besser verarbeiten kann.

- der Umgangselternteil an der körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes weiter teilnimmt.

Während des Umgangs verbringen Kind und Umgangselternteil Zeit miteinander

Abgrenzung von Umgang und elterlicher Sorge

Sorge- und Umgangsrecht haben unterschiedliche Funktionen. Die elterliche Sorge beinhaltet das Recht, über die Angelegenheiten des Kindes zu entscheiden. Das Umgangsrecht besteht unabhängig vom Sorgerecht, d. h. jeder Elternteil (auch ein nicht sorgeberechtigter Elternteil) hat ein Recht auf Umgang mit seinem Kind. Dies soll den persönlichen Kontakt zwischen Elternteil und Kind sichern, Eltern-Kind-Beziehung erhalten oder sogar stärken. Während des Umgangs kann aber jeder Elternteil (auch ein nicht sorgeberechtigter Elternteil) Entscheidungen für das Kind in Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung treffen.

Auch Großeltern, Geschwister, Stiefeltern und andere enge Bezugspersonen können ein Recht zum Umgang mit dem Kind haben, wenn dies dem Wohl des Kindes dient. Möchten Sie mehr zum Umgangsrecht Dritter erfahren?

PDF herunterladen| Elterliche Sorge | Umgang | |

|---|---|---|

| Inhalt | Personen- & Vermögenssorge des Kindes | Kontaktpflege zwischen dem Kind & dem Umgangsberechtigten |

| Zweck | Pflege, Versorgung & Erziehung des Kindes | Festigung der Bindung zwischen dem Kind & dem Umgangsberechtigten |

| Berechtigung | in der Regel gemeinsames Sorgerecht der Eltern | beide Eltern & Bezugspersonen (z. B. Großeltern, Stiefeltern) |

Wie können Sie den Umgang im Falle einer Trennung außergerichtlich regeln?

Grundsätzlich freie Ausgestaltung des Umgangs

Die konkrete Ausgestaltung des Umgangs mit dem Kind ist nicht gesetzlich vorgegeben. Vielmehr gehört es zur Elternverantwortung, dass Sie einvernehmlich Art und Umfang der Besuche und Kontakte regeln, d. h. eine individuelle Umgangsvereinbarung treffen, die dem Wohl und Willen des Kindes sowie Ihrer Lebenssituation am besten entspricht.

Häufigkeit und Dauer des Umgangs

Das Gesetz macht auch keine konkreten Vorgaben zur Häufigkeit und Dauer des Umgangs. Der Umgang sollte jedoch regelmäßig erfolgen, damit sichergestellt wird, dass Bindungen zwischen Kind und Elternteil erhalten und gefördert werden. Dafür ist nicht die Häufigkeit des Kontakts, sondern dessen Qualität entscheidend. Die genaue Ausgestaltung ist einzelfallabhängig. Die Beziehung des Kindes zum Umgangselternteil spielt dabei eine wichtige Rolle, aber auch weitere Kriterien, wie die Entfernung der Wohnorte oder die Arbeitszeiten der Eltern, sind zu berücksichtigen. Leben Geschwister nicht zusammen, sollten Besuchszeiten so abgestimmt werden, dass sich die Geschwister möglichst häufig sehen. Maßgeblich sind aber das Kindeswohl und der Kindeswille.Unterscheidung zwischen "üblichem" und "erweitertem" Umgang

Die Familiengerichte unterscheiden teilweise zwischen „üblichem“ und „erweitertem“ Umgang. Mit dieser Unterscheidung ist nicht gemeint, dass der „übliche Umgang“ der Normalfall ist. Vielmehr wird diese Differenzierung vorgenommen, weil sich ein „erweiterter Umgang“ nach der Rechtsprechung auf die Höhe des vom Umgangselternteil zu zahlenden Barunterhalts auswirken kann.

"Üblicher Umgang"

"Erweiterter Umgang"

Geht der Umgang zeitlich deutlich über das übliche Maß hinaus, dann sprechen die Gerichte von einem „erweiterten Umgang“. Dieser liegt in der Regel bei mindestens einem zusätzlichen Betreuungstag unter der Woche vor.

Auch die neue Studie „Kindeswohl und Umgangsrecht“ (2023) belegt, dass nicht die Quantität, sondern die Qualität des Umgangs sowie das Erleben einer möglichst konfliktfreien Beziehung der getrenntlebenden Eltern miteinander entscheidend für das Wohlergehen von Kindern sind. Zentral sind dabei vor allem zwei Faktoren: die Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse des Kindes bei der Ausgestaltung des Umgangs sowie positive Beziehungen des Kindes zu beiden Eltern. Mehr zur Studie erfahren Sie hier:

Regelung des Umgangs in einer Elternvereinbarung

Es steht Ihnen frei, flexible Reglungen zu treffen oder genau bestimmte Umgangszeiten festzulegen. Einigen Eltern genügt es, den mündlich abgesprochenen Umgang flexibel zu praktizieren. Andere fühlen sich sicherer mit einer schriftlich festgelegten Vereinbarung, weil dadurch die Regelung des Umgangs klar festgelegt ist. Wie detailliert eine Umgangsvereinbarung sein soll, müssen Sie selbst entscheiden. Bei hohem Konfliktpotential zwischen den Eltern kann es helfen, alle wichtigen Punkte und strittigen Fragen zum Umgang klar und eindeutig zu regeln.

Muster für eine Umgangsvereinbarung

Hier finden Sie eine Mustervereinbarung zur Regelung des Umgangs im Residenzmodell, die alle wichtigen Punkte des Umgangs (Zeiten und Ort des Umgangs, Holen und Bringen des Kindes, Kontakte außerhalb der Umgangszeiten usw.) enthält. Sie können diese an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen oder sie auch nur als Orientierung für die Ausarbeitung einer eigenen Vereinbarung verwenden.

Im Bereich „Fair trennen & gemeinsam erziehen“ finden Sie ausführliche Informationen zur Umsetzung von Umgangsregelungen in der Praxis, insbesondere wie Sie Umgangskontakte und Übergaben positiv für das Kind gestalten können.

Verbindlichkeit von außergerichtlichen Umgangsvereinbarungen?

Einvernehmlich getroffene Umgangsregelungen der Eltern sind nicht zwangsweise durchsetzbar. Daher hat es (zunächst) keine rechtlichen Konsequenzen, wenn sich ein Elternteil nicht mehr an die Vereinbarung hält. Allerdings berücksichtigen die Familiengerichte Umgangsvereinbarungen bei ihrer Entscheidung, wenn diese über eine längere Zeit praktiziert wurden und gut funktioniert haben. Möchten Sie nähere Informationen zu Elternvereinbarungen erhalten?

Wann kommt eine Regelung des Umgangs durch das Familiengericht in Betracht?

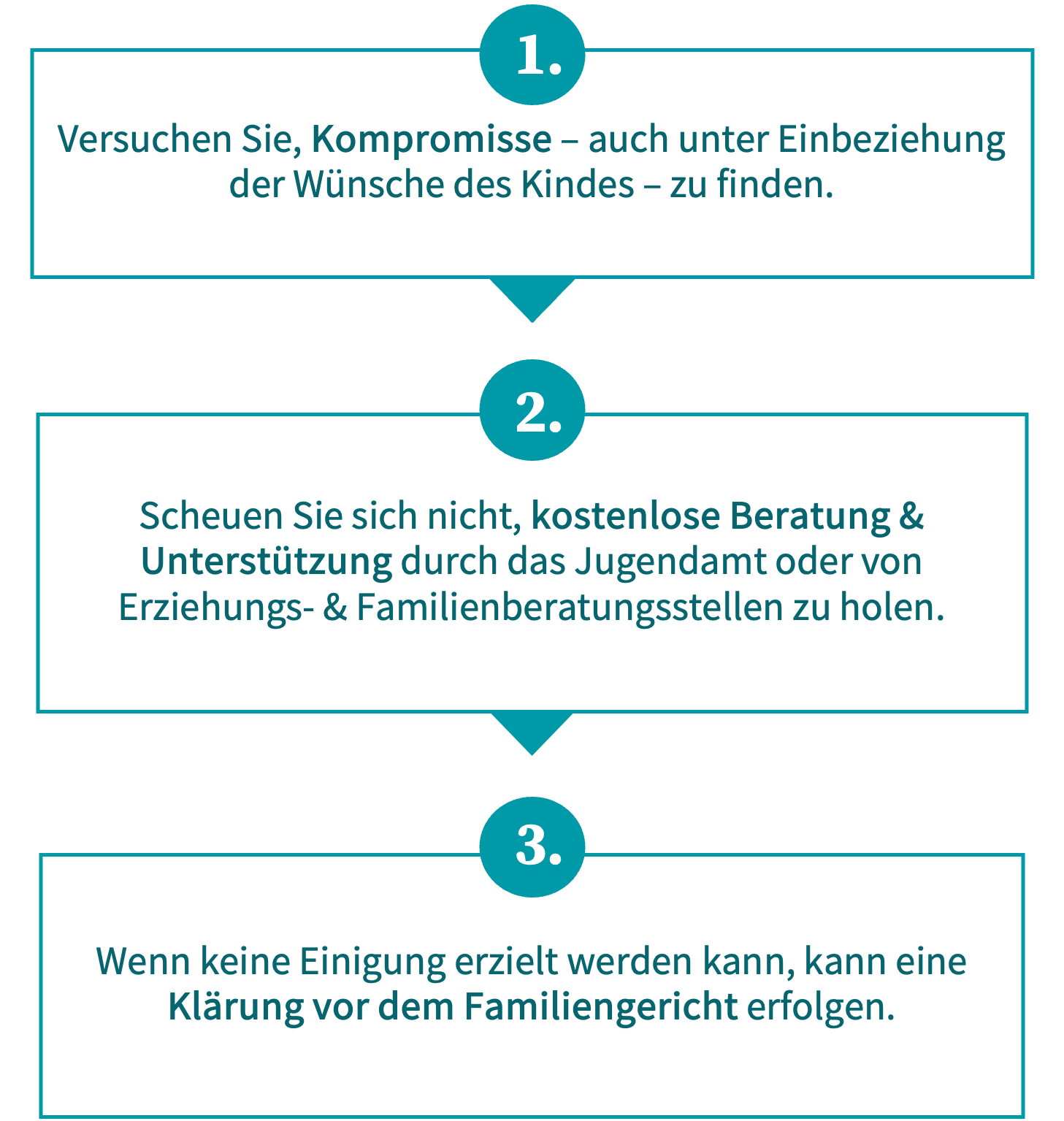

Zunächst außergerichtliche Hilfe nutzen

Können Sie sich als Eltern nicht über die Regelung des Umgangs einigen, sollten zunächst die kostenlosen Beratungs- und Unterstützungsangebote von Familien- und Erziehungsberatungsstellen oder des Jugendamtes genutzt werden. Gelingt eine Einigung auch mit dieser Hilfe nicht, können sich die Eltern an das Familiengericht wenden.

Gerichtliche gebilligte Elternvereinbarung

Auch das Familiengericht wird zunächst darauf hinwirken, dass die Eltern eine einvernehmliche Regelung über den Umgang treffen, die dann vom Gericht gebilligt wird (§ 156 FamFG ). Man spricht dann von einem gerichtlich gebilligten Vergleich. Dabei prüft das Familiengericht lediglich, ob die Regelung dem Kindeswohl nicht widerspricht. Ab 14 Jahren muss zudem das Kind seine Zustimmung erteilen. Der Vergleich ist genauso verbindlich wie jede andere Entscheidung des Familiengerichts und kann auch zwangsweise durchgesetzt werden.

Gerichtliche Anordnung des Umgangs

Können sich die Eltern auch vor Gericht nicht einigen, entscheidet das Familiengericht nach einer Anhörung des Kindes und gegebenenfalls nach Einholung eines Sachverständigengutachtens über die Ausgestaltung des Umgangs (§ 1684 Absatz 3 Satz 1 BGB ). Es trifft dabei die Entscheidung, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten, Möglichkeiten und berechtigten Interessen der Eltern dem Wohl des Kindes am besten entspricht (§ 1697a BGB ). Das Gericht regelt dann ganz konkret für den Einzelfall Art, Ort und Zeitpunkt, Häufigkeit und Dauer des Umgangs.

Kriterien für die gerichtliche Umgangsregelung

Bei der Entscheidung über eine passende Umgangsregelung zieht das Familiengericht vor allem die folgenden Kriterien heran...

- Kindeswohl und Kindeswille

- bisherige Intensität der Beziehung zwischen dem Kind und dem Umgangselternteil und seine Vertrautheit mit diesem

- Alter, Entwicklungsstand und Gesundheit sowie das Zeitempfinden des Kindes

- räumliche Entfernung zwischen den Elternhäusern

Eine Übersicht mit Beispielen aus der Rechtsprechung zur Regelung des Umgangs finden Sie hier:

PDF herunterladenEltern-Tipp:

Vorgehen im Konfliktfall

Möchten Sie mehr zum familiengerichtlichen Umgangsverfahren erfahren?

Der Umgang kann im Zweifel durch das Familiengericht geregelt werden

Gerichtliche Einschränkung oder Ausschluss des Umgangs

Ausnahmsweise kann es zum Wohl des Kindes erforderlich sein, dass das Familiengericht die Ausübung des Umgangs zeitweise einschränkt oder ausschließt (§ 1684 Absatz 4 BGB

).

Einschränkung des Umgangs

Eine Einschränkung des Umgangs kommt ausnahmsweise in Betracht, wenn ohne die gerichtlich angeordnete Maßnahme das Kindeswohl erheblich beeinträchtigt werden würde. Gleichzeitig soll die Anordnung einer zeitlich begrenzten Umgangseinschränkung dabei helfen, nach dem Ende der Maßnahme einen umfassenden und konfliktfreien Umgang wieder zu ermöglichen.

Folgende Maßnahmen kommen in Betracht:

- zeitliche Beschränkung des Umgangs

- örtliche Beschränkung des Umgangs (z. B. Umgang an einem neutralen Ort)

- Anordnung eines begleiteten Umgangs (§ 1684 Absatz 4 Satz 3 BGB )

Begleiteter Umgang

Beim begleiteten Umgang darf der persönliche Kontakt mit dem Kind nur in Anwesenheit eines mitwirkungsbereiten Dritten stattfinden (sogenannte Umgangsbegleitung). Dies kann entweder ein Dritter sein, den die Eltern vorgeschlagen haben oder Mitarbeitende des Jugendamtes, des Kinderschutzbundes oder anderer freier Träger der Jugendhilfe. Die Person, die den Umgang begleitet, hat keine Entscheidungskompetenzen über die Ausgestaltung des Umgangs. Diese wird vom Gericht konkret vorgegeben. Im Bereich „Fair trennen & gemeinsam erziehen“ finden Sie ausführliche Informationen zum Ablauf eines begleiteten Umgangs:

Ausschluss des Umgangs bei Kindeswohlgefährdung

Ein Umgangsausschluss erfolgt nur in seltenen Ausnahmefällen. Ein solcher Ausnahmefall liegt vor, wenn eine Gefahr für die körperliche oder seelische Gesundheit des Kindes besteht und kein milderes Mittel für die Aufrechterhaltung des Umgangs in Betracht kommt (ein milderes Mittel kann z. B. auch eine Einschränkung des Umgangs sein). Lehnt das Kind den Umgang entschieden ab und ist anzunehmen, dass die Missachtung des Kindeswillens das Wohl des Kindes gefährdet, dann wird der Umgang durch das Gericht ausgesetzt oder ausgeschlossen.

Dazu und zu weiteren Ausnahmefällen, in denen der Umgang eingeschränkt oder ausgeschlossen wurde, finden Sie hier Beispiele aus der Rechtsprechung:

PDF herunterladenWelche Entscheidungen darf der Umgangselternteil allein treffen?

Alleinentscheidungsbefugnis des Umgangselternteils in Betreuungsangelegenheiten

Während des Umgangs kann der Umgangselternteil, bei dem sich das Kind aufhält, Entscheidungen in Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung allein treffen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Umgangselternteil sorgeberechtigt ist oder nicht. Diese Alleinentscheidungsbefugnis des Umgangselternteils ist notwendige Voraussetzung dafür, den Tagesablauf mit dem Kind selbstständig gestalten zu können. Damit das Kind einen beständigen Tagesablauf hat, kann es jedoch sinnvoll oder sogar erforderlich sein, sich mit dem anderen hauptbetreuenden Elternteil abzustimmen.

Alleinentscheidungsbefugnis in Notfällen

In Notfällen darf der Umgangselternteil auch alle anderen Entscheidungen für das Kind ohne Mitwirkung des hauptbetreuenden Elternteils treffen. Ein solcher Notfall liegt vor, wenn im Einzelfall angesichts der zu erwartenden Gefährdung des Kindeswohls ausnahmsweise das Einholen einer Entscheidung des hauptbetreuenden Elternteils nicht mehr möglich ist. Voraussetzung ist, dass dem Kind Nachteile von erheblichem Ausmaß drohen, deren Abwendung ein sofortiges Eingreifen erforderlich macht. Ein Notfall liegt insbesondere bei unaufschiebbaren ärztlichen Eingriffen z. B. nach einem Unfall oder auf Reisen vor, wenn keine vorherige Kontaktaufnahme zum hauptbetreuenden Elternteil möglich ist.

Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung

Der Umgangselternteil kann während der Ausübung des Umgangs in folgenden Bereichen allein entscheiden...

Ernährung: z. B. Festlegung der Mahlzeiten, Essenszeiten

Gestaltung des Tagesablaufes: z. B. Wann steht das Kind auf? Wie kommt das Kind zur Schule und wieder zurück? Wann geht das Kind schlafen?

Medienkonsum: z. B. Welche Fernsehsendungen dürfen geschaut werden? Wann und wie lange darf das Handy genutzt werden?

Bekleidung: z. B. Was zieht das Kind an? Welche Hygienestandards gelten dabei?

Freizeitbeschäftigung: z. B. Womit beschäftigt sich das Kind während des Umgangs? Was unternehme ich mit meinem Kind?

Kontakt zu Dritten: z. B. Mit wem darf sich das Kind während des Umgangs treffen und Kontakt haben?

Gewöhnliche medizinische Versorgung: z. B. Behandlung häufig vorkommender Erkrankungen wie Erkältungen

Reisen: z. B. Urlaubsreisen des Umgangselternteils mit dem Kind während des Umgangs, sofern keine besonderen Risiken für das Kind bestehen

Wer trägt die Kosten, die bei der Ausübung des Umgangs entstehen?

Grundsätzliche Kostentragung durch Umgangselternteil

Grundsätzlich muss der Umgangselternteil für die Umgangskosten allein aufkommen. Die Kostentragungspflicht gilt unabhängig davon, ob ein gemeinsames Sorgerecht besteht. Da die Hälfte des Kindergeldes auf den vom Umgangselternteil zu zahlenden Barunterhalt angerechnet wird, sind die während des Umgangs entstehenden Kosten zumindest teilweise ausgeglichen.

Mögliche Umgangskosten

Folgende Kosten können bei der Ausübung des Umgangs entstehen...

- Fahrtkosten für das Abholen und Zurückbringen des Kindes

- Kosten für Verpflegung und Unternehmungen mit dem Kind

- Kosten für die Unterkunft des Kindes beim Umgangselternteil

- Kosten für die Unterkunft des Umgangselternteils bei Besuch des Kindes

Entlastung des Umgangselternteils durch Herabsetzung des Barunterhalts

Bei beengten wirtschaftlichen Verhältnissen des Umgangselternteils oder in Fällen eines erweiterten Umgangs kann die Belastung durch Umgangskosten mit Hilfe einer finanziellen Entlastung auf Seiten des Umgangselternteils berücksichtigt werden. Dies geschieht durch eine Reduzierung des vom Umgangselternteils zu zahlenden Kindesunterhalts. Dies hat zur Folge, dass der hauptbetreuende Elternteil einen Teil des Barunterhalts trägt und sich dadurch an den Umgangskosten beteiligt.

Beengte wirtschaftliche Verhältnisse

Entlastung bei „erweitertem Umgang"

Aufgrund des erweiterten Umgangs wird der Umgangselternteil finanziell zusätzlich belastet und der hauptbetreuenden Elternteil finanziell entlastet. Daher muss der unterhaltspflichtige Umgangselternteil in der Regel weniger Barunterhalt zahlen.

Berücksichtigung von Umgangskosten im Sozialrecht

- Anteiliges Bürgergeld für das Kind: Bezieht der Umgangselternteil Bürgergeld, dann ist das Kind Mitglied einer „temporären Bedarfsgemeinschaft“ an den Tagen, an denen sich das Kind mehr als 12 Stunden beim Umgangselternteil aufhält. Für diese Tage besteht ein Anspruch auf Bürgergeld für das Kind (Lebenshaltungskosten während des Umgangs).

- Notwendige Fahrt- und Übernachtungskosten: Bezieht der Umgangselternteil Bürgergeld, können zur Ausübung des Umgangs notwendige Kosten können als Mehrbedarf beim Jobcenter beantragt werden.

- Anerkennung erhöhter Wohnkosten: Bezieht der Umgangselternteil Bürgergeld, können umgangsbedingte Wohnkosten (z. B. zusätzliches Kinderzimmer) als Mehrbedarf beim Jobcenter beantragt werden.

Wie kann eine gerichtliche oder außergerichtliche Umgangsregelung abgeändert werden?

Gründe für eine Abänderung der Umgangsregelung

Mögliche Gründe für eine Abänderung der Umgangsregelung sind vielfältig. So können sich die persönlichen oder beruflichen Verhältnisse eines Elternteils geändert haben, sodass die bisherige Umgangsregelung nicht mehr passt. Zudem kann es vorkommen, dass die getroffene Umgangsregelung in der Realität nicht so gut funktioniert wie gedacht. Der Wunsch nach einer Änderung der Umgangsregelung kann von einem Elternteil, beiden Eltern oder dem Kind ausgehen und sollte jeweils ernst genommen und besprochen werden. Die Handlungsmöglichkeiten hängen davon ab, ob die Umgangsregelung außergerichtlich oder mit Hilfe des Familiengerichts geschlossen worden ist.

Abänderung einer außergerichtlichen Umgangsregelung

Eine außergerichtliche Umgangsregelung können Sie jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen unter Berücksichtigung der Wünsche und Interessen Ihres Kindes anpassen. Kostenlose Unterstützung erhalten Sie bei Familien- und Erziehungsberatungsstellen oder beim Jugendamt. Diese können Ihnen insbesondere bei auftretenden Konflikten im Rahmen der Neuregelung des Umgangs helfen. Geht der Abänderungswunsch nur von einem Elternteil aus und kann der andere nicht überzeugt werden, kann ein Antrag beim Familiengericht auf Regelung des Umgangs nach § 1684 Absatz 3 Satz 1 BGB

gestellt werden. Beachten Sie allerdings, dass die Familiengerichte einer bisher funktionierenden Umgangsregelung eine starke Indizwirkung beimessen.

Abänderung einer gerichtlichen Umgangsregelung

Wünschen sich beide Elternteile die Änderung einer gerichtlichen Umgangsregelung, können Sie bei Einvernehmen einfach von den gerichtlichen Vorgaben abweichen. Sofern Sie sich nicht über die Änderung der gerichtlichen Umgangsregelung mit dem anderen Elternteil einigen können, sollten Sie Alleingänge vermeiden. Denn die gerichtliche Umgangsregelung stellt einen Vollstreckungstitel dar und kann vom anderen Elternteil auch zwangsweise durchgesetzt werden. Sie können aber einen Antrag auf Abänderung der gerichtlichen Umgangsregelung gemäß § 1696 Absatz 1 Satz 1 BGB

stellen. Eine solche gerichtliche Abänderungsentscheidung kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn dies aus triftigen, das Kindeswohl nachhaltig berührenden Gründen angezeigt ist. Dies kann der Fall sein, wenn ein Elternteil dauerhaft erkrankt ist, nach einem Umzug weit entfernt wohnt oder wenn das Kind die bisherige Umgangsregelung entschieden ablehnt. Auch bei Einigkeit beider Eltern kann der Wunsch bestehen, die bestehende Umgangsregelung gerichtlich abzuändern. Auch der gemeinsame Wunsch beider Eltern zur Neuregelung des Umgangs wird von den Gerichten häufig als Abänderungsgrund anerkannt.

Familiengerichtliches Vermittlungsverfahren bei Konflikten über die Ausübung des Umgangs

Geht es nicht um die Änderung der Umgangsregelung, sondern bestehen Konflikte über die Ausübung des Umgangs, kann jeder Elternteil die Durchführung eines gerichtlichen Vermittlungsverfahrens beantragen (§ 165 FamFG ). Das Familiengericht vermittelt dann in dem Konflikt zwischen den Eltern auf der Grundlage der bestehenden Umgangsregelung. Am Ende des Vermittlungsverfahrens kann aber auch eine neue Umgangsregelung als gerichtlich gebilligter Vergleich stehen. Der Vorteil eines Vermittlungsverfahrens liegt aber auch darin, dass Sie mit dem Antrag auf Einleitung eines solchen Verfahrens, die vom anderen Elternteil beantragte Vollstreckung der bestehenden Umgangsregelung in der Regel verhindern können.

Was passiert bei Konflikten zwischen den Eltern bezüglich der Ausübung des Umgangs?

Gegenseitige Wohlverhaltenspflicht der Eltern

Für beide Eltern besteht bei der Ausübung des Umgangs eine gegenseitige Wohlverhaltenspflicht gemäß § 1684 Absatz 2 BGB . Dies bedeutet, dass jeder Elternteil zu unterlassen hat, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt. Als Eltern sind Sie somit dazu angehalten, sich loyal zum anderen Elternteil zu verhalten. Dazu gehört z. B. auch, dass der hauptbetreuende Elternteil gegebenenfalls erzieherisch auf das Kind einwirkt und es zur Wahrnehmung des Umgangs aktiv motiviert. Der Umgangselternteil hat umgekehrt die Erziehung des hauptbetreuenden Elternteils zu respektieren.

Verletzung der Wohlverhaltenspflicht durch einen Elternteil

Kommt es dazu, dass z. B. der Umgang vom hauptbetreuenden Elternteil unberechtigterweise gestört oder sogar verhindert wird oder sich der Umgangselternteil nicht an Absprachen hält, liegt eine Verletzung der Wohlverhaltenspflicht vor. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben.

Ablehnung des Umgangs durch das gemeinsame Kind

Das gemeinsame Kind trifft anders als seine Eltern keine Pflicht zum Umgang. Deshalb liegt keine Verletzung der Wohlverhaltenspflicht durch den betreuenden Elternteil vor, wenn die Weigerung zum Umgang allein vom Kind ausgeht und der Kindeswille aufgrund des Alters oder der Reife des Kindes beachtlich ist. Lehnt das Kind den Umgang entschieden ab und ist anzunehmen, dass die Missachtung des Kindeswillens das Wohl des Kindes verletzt, wird der Umgang durch das Gericht ausgesetzt oder ausgeschlossen.

Anordnungen zur Erfüllung der Wohlverhaltenspflicht

Das Familiengericht kann die Eltern durch Anordnungen zur Erfüllung der Wohlverhaltenspflicht anhalten. Dazu gehört z. B. die Anordnung, dass dem Kind beim Wechsel zum Umgangselternteil alle notwendigen Kleidungsstücke durch den hauptbetreuenden Elternteil mitgegeben werden (etwa Sportkleidung, wenn während des Umgangs entsprechende Freizeitaktivitäten stattfinden sollen) oder, dass der Umgangselternteil weitere Kleidungsstücke, Spielsachen etc. für das Kind anschafft.

Anordnung einer Umgangspflegschaft

Wird die Wohlverhaltenspflicht durch einen Elternteil wiederholt oder dauerhaft verletzt, kann das Gericht nach § 1684 Absatz 3 Satz 3 BGB eine Umgangspflegerin oder einen Umgangspfleger einsetzen. Anders als die Umgangsbegleitung ist die Umgangspflegerin bzw. der Umgangspfleger vor allem für den äußeren Ablauf des Umgangs zuständig (z. B. die Übergabe des Kindes). Diese oder dieser stellt dann die Durchführung des Umgangs sicher. Nähere Informationen zur Umgangspflegschaft finden Sie hier:

Zwangsweise Durchsetzung der Umgangsregelung

Bei einer erheblichen Verletzung der Wohlverhaltenspflicht können Ordnungsmittel gegen den Elternteil, der die Wohlverhaltenspflicht verletzt, gerichtlich festgesetzt werden.

Übertragung der elterlichen Sorge auf den anderen Elternteil

Bei einer nachhaltigen Verhinderung des Umgangs durch den hauptbetreuenden Elternteil kann auch eine Übertragung der elterlichen Sorge oder des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf den anderen Elternteil in Betracht kommen.

Mögliche Schadensersatzansprüche

Hat ein Elternteil in Erwartung des Umgangs Aufwendungen getätigt (z. B. einen Urlaub gebucht, Eintrittskarten für eine Veranstaltung erworben) und wird der Umgang dann vom anderen Elternteil vereitelt, so hat der geschädigte Elternteil Anspruch auf Ersatz der Umbuchungs-/Stornierungskosten.

Quellen & Links

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen.

Quellen

Als Quellen wurden unter anderem verwendet:

Duderstadt, J. (2018). Familienrecht heute. Kindschaftsrecht. Erich Schmidt Verlag.

Gerhardt, P., Heintschel-Heinegg, B. v., Klein, M. (2021). Handbuch Familienrecht. Wolters Kluwer.

Schumann, E. (2018). Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach Trennung und Scheidung – Reformbedarf im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht? in: Verhandlungen zum 72. Deutschen Juristentag, hrsg. von der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, Bd. 1. C.H.Beck.

Völker, M., Clausius, M. (2021). Sorge- und Umgangsrecht. Handbuch für die familienrechtliche Praxis. Rechtsgrundlagen, Erläuterungen, Muster. Nomos.

Wichtige Gerichtsentscheidungen:

BVerfG 17.2.2022 – 1 BvR 743/21 (Verfassungsmäßigkeit der elterlichen Pflicht zum Kindesumgang)

BVerfG 5.2.2002 – 1 BvR 2029/00 (Mitwirkungspflicht des hauptbetreuenden Elternteils zur Ermöglichung des Umgangs)

BGH 1.2.2017 - XII ZB 601/15 (Kriterien zur gerichtlichen Anordnung eines paritätischen Wechselmodells als Umgangsregelung)

Weitere Informationen

Links zum Thema:

Broschüre des Bundesministeriums der Justiz zum Kindschaftsrecht (Stand: 2022)

Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit FAQs zum Sorgerecht, Umgangsrecht & Namensrecht

Kindeswohl & Kindeswille

Berücksichtigung von Kindeswohl & Kindeswillen

Bei der Ausgestaltung und der Ausübung des Umgangs sind das Wohl und der Wille des gemeinsamen Kindes zu berücksichtigen. Worauf Sie als Eltern achten sollten, erfahren Sie auf der folgenden Unterseite.

Umgangsverfahren

Verfahren vor dem Familiengericht

Werden sich die Eltern über die Umgangsregelung nicht einig oder entsteht Streit über die Ausübung des Umgangs, kann das Familiengericht eingeschaltet werden. Wie ein solches Umgangsverfahren abläuft, erfahren Sie hier.

Umgang gestalten

Ausgestaltung des Umgangs

Warum ist Umgang wichtig für das Kind und die Eltern? Was sollte beim Wechsel zwischen den Eltern beachtet werden? Wie kann der Umgang möglichst positiv gestaltet werden? Das und mehr erfahren Sie auf der folgenden Unterseite.