Kindeswohl und Kindeswille

aktualisiert am 31.01.24 von Prof. Dr. Eva Schumann Familienrecht, Georg-August-Universität Göttingen

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen:

- Welche Bedeutung haben Kindeswohl und Kindeswille bei Entscheidungen getrenntlebender Eltern?

- Wie verhalten sich Kindeswohl und Kindeswille zueinander und zu den Rechten der Eltern?

- Wie berücksichtigt das Familiengericht Kindeswohl und Kindeswille bei seinen Entscheidungen zur Sorge und zum Umgang?

Welche Bedeutung haben Kindeswohl und Kindeswille bei Entscheidungen getrenntlebender Eltern?

Kindeswohl und Kindeswille immer beachtlich

Als Eltern sollten Sie bei allen Entscheidungen im Bereich der elterlichen Sorge, der Betreuung und des Umgangs das Kindeswohl und den Kindeswillen beachten. Schließlich treffen Sie dabei wichtige Entscheidungen, die prägend für das Leben Ihres Kindes sind. Kinder möchten zudem bei wichtigen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, einbezogen werden. Daher ist der Kindeswille auch ein wichtiges Kriterium zur Bestimmung des Kindeswohls. Kindeswohl und Kindeswille müssen aber keineswegs immer übereinstimmen.

Kindeswohl und Kindeswille sind nicht nur im Familienrecht, sondern auch im Grundgesetz und in internationalen Übereinkommen wie der UN-Kinderrechtskonvention geschützt. Das Kindeswohl umfasst das gesamte Wohlergehen des Kindes, insbesondere

- das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes

- die Möglichkeit, sich zu einer selbstständigen und verantwortungsbewussten Person entwickeln zu können

- die Neigungen und Bindungen des Kindes

- die Wünsche des Kindes (Kindeswille)

Eltern-Tipp:

Paarkonflikte und Elternverantwortung klar trennen!

Egal, wie stark Ihre Konflikte untereinander sind, sollten Sie für alle wichtigen Angelegenheiten, die Ihr Kind betreffen, gemeinsam Lösungen finden. Dabei sollten nicht Ihre Interessen im Vordergrund stehen, sondern die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes.

Im Bereich "Fair trennen & gemeinsam erziehen" finden Sie ausführliche Informationen zum Einbezug kindlicher Wünsche bei Entscheidungen zu Umgangs- und Betreuungsregelungen.

Leitbilder zur Ausübung der Elternverantwortung

Im Familienrecht finden sich Leitbilder zur Ausübung der Elternverantwortung, die das Kindeswohl und den Kindeswillen bei Entscheidungen zur elterlichen Sorge und zum Umgang besonders hervorheben.

In Leitbildern spiegeln sich die Idealvorstellungen des Gesetzgebers wider. Es handelt sich also nicht um verpflichtende Vorgaben, sondern um Orientierungshilfen für das eigene Handeln. In einem Verfahren vor dem Familiengericht kann es aber durchaus eine Rolle spielen, in welchem Maße Sie in der Lage sind, die Interessen Ihres Kindes zu berücksichtigen.

Beispiele zu Leitbildern im Familienrecht:

Einvernehmliche Ausübung der elterlichen Sorge zum Wohle des Kindes

§ 1627 BGB legt ausdrücklich fest, dass die Eltern die Sorge in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes ausüben und sich bei Meinungsverschiedenheiten einigen sollen. Die Norm gilt auch für getrenntlebende Eltern mit gemeinsamer Sorge, etwa bei der Entscheidung über das Betreuungsmodell oder den Umfang des Umgangs. In Betracht kommt, dass das Kind bei einem Elternteil lebt und mit dem anderen Elternteil regelmäßig Umgang hat (sogenanntes Residenzmodell), oder dass beide Eltern im Wechsel das Kind betreuen (sogenannte geteilte Betreuung). Bei der konkreten Ausgestaltung der Betreuung oder des Umgangs, aber auch bei elterlichen Entscheidungen zu einzelnen wichtigen Angelegenheiten des Kindes, wie etwa der Schulwahl, sollen das Kindeswohl und der Kindeswille stets berücksichtigt werden.

Berücksichtigung des Kindeswillens bei elterlichen Entscheidungen

§ 1626 Absatz 2 BGB gibt den Eltern ausdrücklich vor, bei der Pflege und Erziehung „die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln“ zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Eltern wichtige Fragen der elterlichen Sorge mit dem Kind altersgerecht besprechen und mit diesem gemeinsam eine Lösung entwickeln sollen. Die Wünsche des Kindes sind ernst zu nehmen und der Kindeswille ist als wichtiges Kriterium in die Entscheidung der Eltern einzubeziehen. Dies gilt gerade für Entscheidungen zur Betreuung des Kindes oder zum Umgang, die das Leben des Kindes unmittelbar betreffen und sich auf seine weitere Entwicklung stark auswirken können. Bereits mit Kindern ab drei bis vier Jahren kann die konkrete Ausgestaltung der Betreuung oder des Umgangs altersgerecht besprochen werden. Grundsätzlich gilt für alle Entscheidungen, die für das Kind von erheblicher Bedeutung sind, dass diese nicht gegen den Willen des Kindes getroffen und umgesetzt werden sollten.

Umgang des Kindes mit beiden Eltern zum Wohle des Kindes

Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Eltern (§ 1626 Absatz 3 Satz 1 BGB ). Auch wenn es vielleicht im Einzelfall schwierig ist, den Umgang umzusetzen, etwa weil die Elternwohnungen nach einer Trennung sehr weit auseinanderliegen, sollte alles versucht werden, um eine gute Lösung für das Kind und beide Eltern zu finden. Die konkrete Ausgestaltung des Umgangs sollte die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes berücksichtigen. So kann es für das Kind sehr anstrengend sein, wenn es regelmäßig eine längere Strecke zwischen den Elternhäusern auf sich nehmen muss. In diesem Fall kann es sich zum Wohl des Kindes anbieten, dass das Kind den Umgangselternteil in größeren Abständen besucht, dafür aber längere Zeit dortbleibt. Aber auch das Alter und die individuellen Interessen des Kindes sind bei der Ausgestaltung des Umgangs angemessen zu berücksichtigen. Dementsprechend können im Verlauf der Kindheit die Kontakte mal in kleineren oder größeren Abständen sowie über kürzere oder längere Zeiten ausgestaltet werden.

Wie verhalten sich Kindeswohl und Kindeswille zueinander und zu den Rechten der Eltern?

Verhältnis von Elternrechten zum Kindeswohl und Kindeswillen

Eltern dürfen ihre Kinder grundsätzlich frei von staatlicher Einmischung erziehen und die elterliche Sorge und den Umgang nach ihren eigenen Vorstellungen ausgestalten. Dieser Vorrang der Elternverantwortung ist im Grundgesetz niedergelegt und gilt, solange die Eltern das Wohl ihres Kindes nicht gefährden (Art. 6 Absatz 2 GG ).

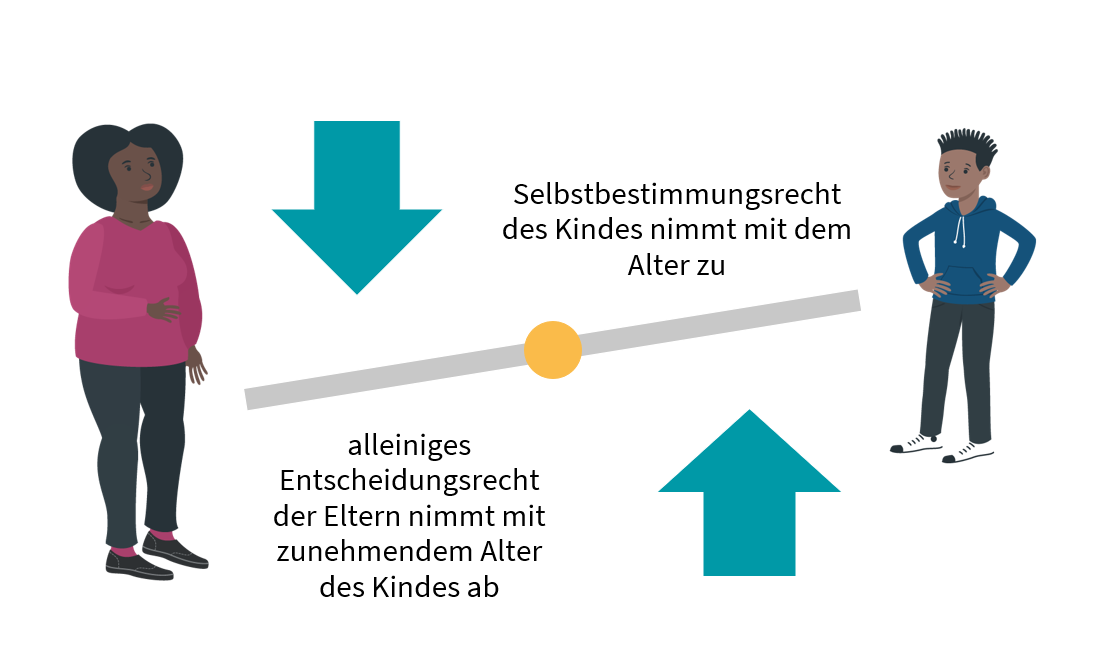

Mit zunehmendem Alter des Kindes haben die Eltern den Willen des Kindes bei ihren Entscheidungen stärker zu berücksichtigen und ihre eigenen Interessen zurückzustellen. Das Grundgesetz schützt nämlich auch das Selbstbestimmungsrecht des Kindes (Art. 2 Absatz 1 GG und Art. 1 Absatz 1 GG ). Gerade bei Entscheidungen im höchstpersönlichen Bereich, wie z. B. dem Umgang mit einem Elternteil oder mit Dritten, ist es daher besonders wichtig, den Kindeswillen zu berücksichtigen.

Elternverantwortung soll dem Wohl des Kindes dienen

Das Bundesverfassungsgericht begründet den Vorrang der Elternverantwortung damit, dass „in aller Regel Eltern das Wohl des Kindes mehr am Herzen liegt als irgendeiner anderen Person oder Institution“. Damit verbunden ist aber auch die Erwartung, dass Eltern bei allen das Kind betreffenden Entscheidungen die Interessen ihres Kindes bestmöglich verwirklichen und gemeinsam zum Wohle des Kindes handeln.

Auseinanderfallen von Kindeswohl und Kindeswille

Schwierig wird es dann, wenn die Wünsche des Kindes aus Sicht der Eltern nicht dem Wohl des Kindes entsprechen. So kann es sein, dass das Kind andere Vorstellungen als die Eltern über die konkrete Ausgestaltung der Betreuung oder des Umgangs hat. Hier gilt: Je älter das Kind, desto wichtiger ist die Berücksichtigung des Kindeswillens. In der Praxis kommt es selten vor, dass sich im Elternkonflikt ein Elternteil auf das Wohl des Kindes beruft und der andere auf den Willen des Kindes – beispielsweise, wenn es um den Umfang des Umgangs mit dem Kind geht. Auch hier können oft im gemeinsamen Gespräch mit dem Kind Kompromisse gefunden werden. In jedem Fall sollten Sie aber vermeiden, den Kindeswillen zur Durchsetzung Ihrer eigenen Interessen zu beeinflussen oder gar zu manipulieren. Eine solche Instrumentalisierung des Kindes kann nämlich dessen Wohl gefährden und sich in einem späteren Sorgerechts- oder Umgangsverfahren vor Gericht für Sie negativ auswirken.

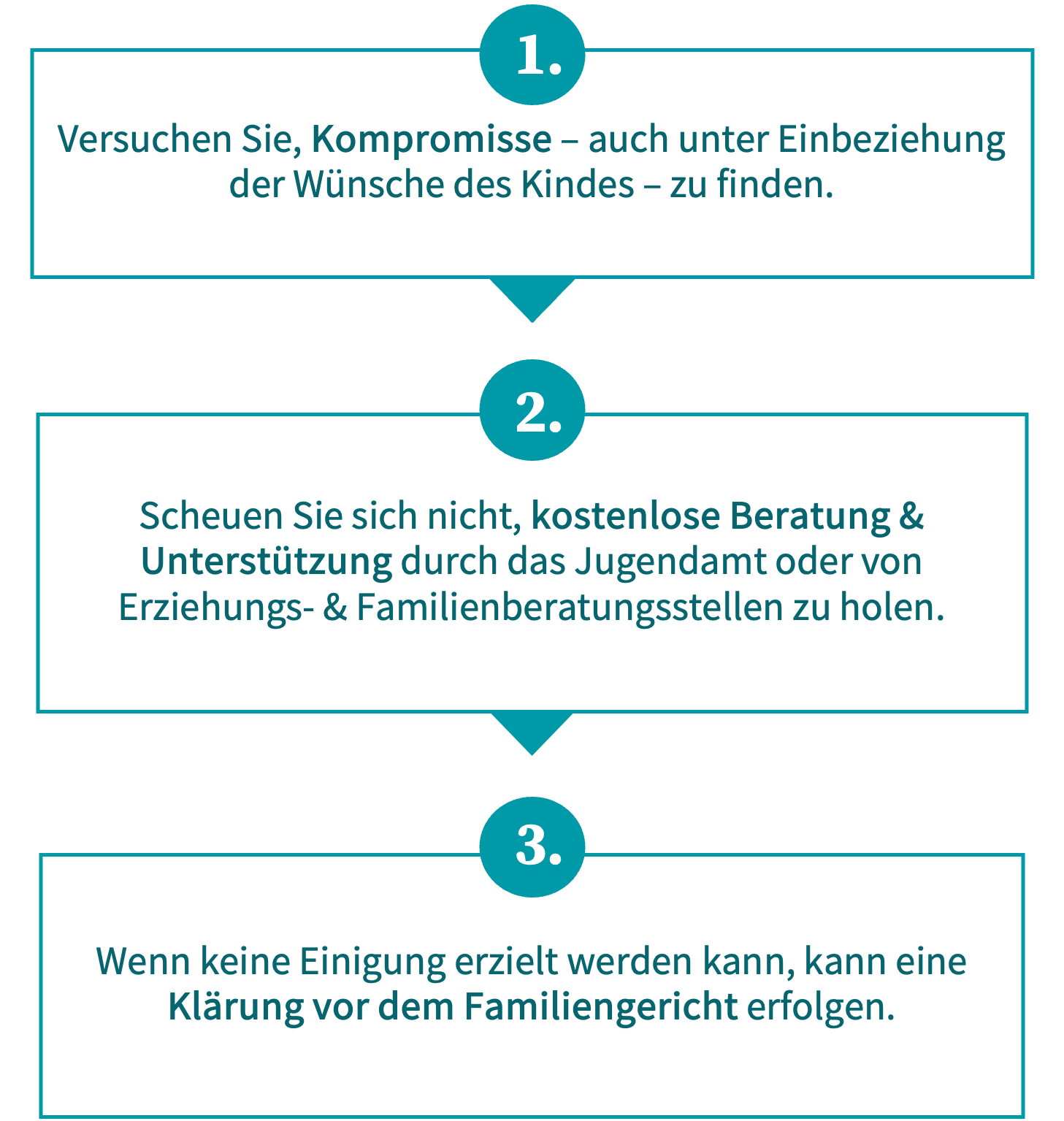

Konflikte gemeinsam lösen und dabei die Belange des Kindes berücksichtigen

Entscheidungen über die Ausübung der elterlichen Sorge, für ein bestimmtes Betreuungsmodell oder über den Umfang des Umgangs betreffen unmittelbar die Beziehung zu Ihrem Kind und können sich auf die weitere Entwicklung des Kindes stark auswirken. Versuchen Sie bei Konflikten, nicht nur Ihre Interessen, sondern auch das Wohl und den Willen Ihres Kindes soweit wie möglich zu berücksichtigen. Ziel sollte es sein, zum Wohle des Kindes eine einvernehmliche Lösung zu finden und Kompromisse einzugehen, z. B. durch eine Anpassung der konkreten Ausgestaltung der Betreuung oder des Umgangs. Sie sollten es in jedem Fall vermeiden, den Willen Ihres Kindes zu übergehen oder zu brechen, denn auch dies kann sein Wohl gefährden.

Hilfe & Unterstützung annehmen

Die kostenlosen Beratungs- und Unterstützungsangebote des Jugendamtes oder von Erziehungs- und Familienberatungsstellen

können Ihnen dabei helfen, Lösungen zu finden, bei denen Wohl und Wille Ihres Kindes angemessen berücksichtigt werden.

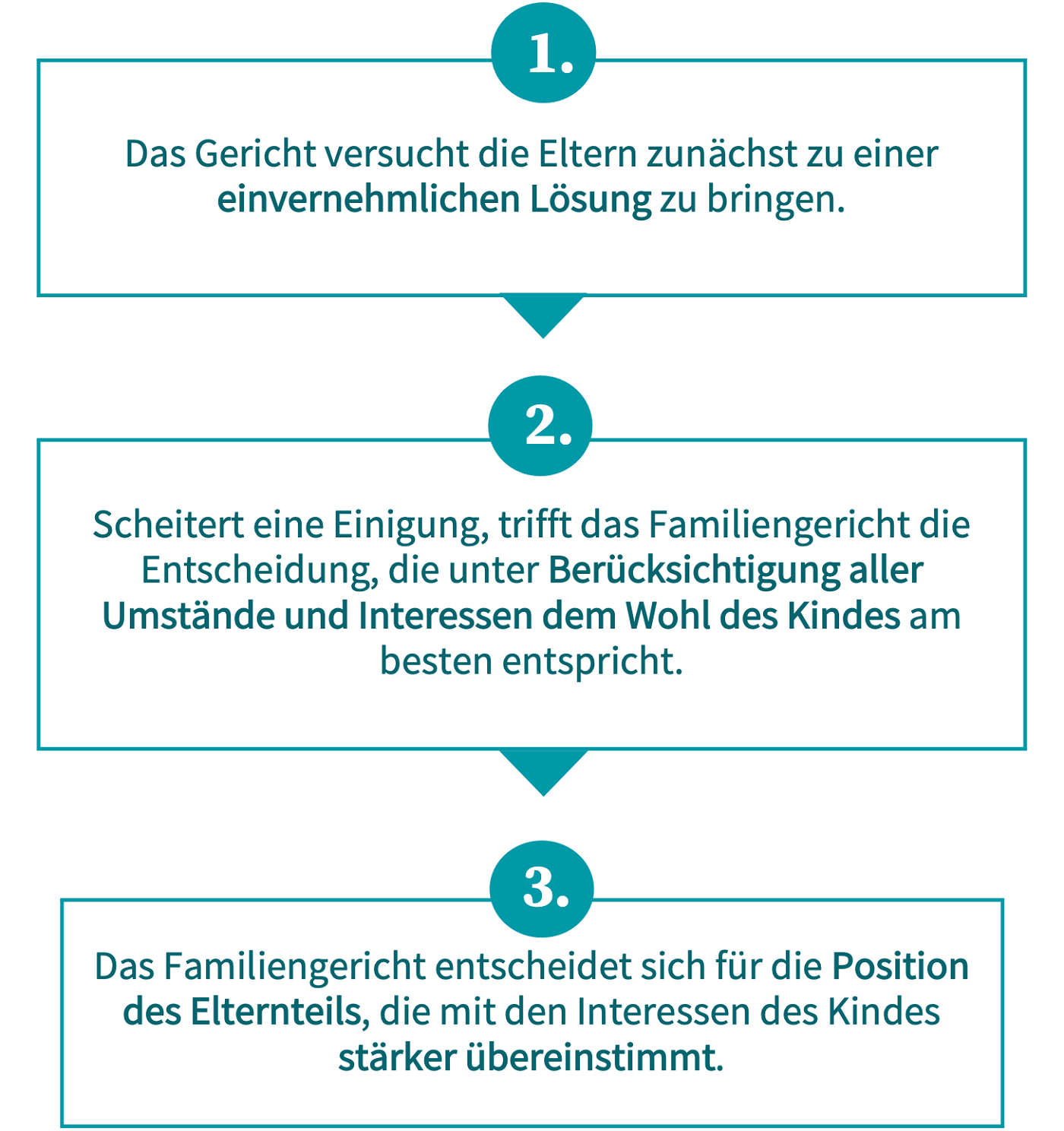

Schlichtung des Elternkonflikts durch das Familiengericht

Gelingt eine Lösung des Konflikts trotz Beratung und Unterstützung nicht, dann können Sie sich an das Familiengericht werden. Dieses wird zunächst darauf hinwirken, dass Sie sich einigen. Gelingt dies nicht, dann entscheidet das Gericht nach einer Anhörung des Kindes. Es trifft dabei die Entscheidung, die unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Eltern dem Wohl des Kindes am besten entspricht.

Eltern-Tipp:

Vorgehen im Konfliktfall

Wie berücksichtigt das Familiengericht Kindeswohl und Kindeswille bei seinen Entscheidungen zur Sorge und zum Umgang?

Streiten sich die Eltern vor Gericht über die Ausübung der elterlichen Sorge, die Ausgestaltung der Betreuung oder den Umfang des Umgangs, dann ist das Kindeswohl das zentrale Kriterium für die Entscheidung des Familiengerichts.

Ein wichtiges Kriterium des Kindeswohls ist der Kindeswille

Die Familiengerichte ziehen bei Entscheidungen zur elterlichen Sorge und zum Umgang mehrere Kriterien heran, um das Kindeswohl zu bestimmen. Dazu gehören beispielsweise die Bindungen des Kindes zu den Eltern und Geschwistern oder die Eignung eines Elternteils zur Erziehung und Förderung des Kindes. Der Wille des Kindes ist dabei ein besonders wichtiges Kriterium zur Bestimmung des Kindeswohls und kann mit zunehmendem Alter des Kindes sogar ausschlaggebend sein. Aber auch bei jüngeren Kindern kann der Wille entscheidend sein, insbesondere wenn ein Nichtbeachten des Kindeswillens das Wohl des Kindes gefährden würde.

Kindeswohl und Kindeswille stimmen häufig überein, können aber auch auseinanderfallen

So kann es z. B. sein, dass ein Elternteil objektiv zur Erziehung und Förderung des Kindes etwas besser als der andere Elternteil geeignet ist, das Kind aber lieber bei dem anderen Elternteil leben möchte. Zu beachten ist dabei, dass der Kindeswille keineswegs immer „vernünftig“ sein muss, denn er ist häufig auch emotional bestimmt und wird von den Bindungen des Kindes beeinflusst.

Ermittlung des Kindeswillens durch das Familiengericht

Um den Kindeswillen zu ermitteln und bei der Entscheidung berücksichtigen zu können, hört das Familiengericht das Kind an. Die Kindesanhörung hat dabei zwei Funktionen: Die Äußerung des Kindeswillens ist zum einen Ausdruck der Selbstbestimmung des Kindes und gibt dem Gericht zum anderen die Möglichkeit, Erkenntnisse zu den Neigungen und Bindungen des Kindes zu erlangen. Daher kann auch ein durch einen Elternteil beeinflusster Kindeswille beachtlich sein, wenn er Ausdruck schützenswerter Bindungen des Kindes ist, wie z. B. der besonderen Verbundenheit des Kindes zu diesem Elternteil.

Ausnahmen von der Berücksichtigung des Kindeswillens

Nur ausnahmsweise wird das Gericht den Kindeswillen nicht maßgeblich berücksichtigen, insbesondere wenn...

- ein manipulierter Kindeswille vorliegt und die Äußerungen des Kindes nicht seinen wirklichen Bindungen entsprechen, oder

- der Kindeswille das Wohl des Kindes gefährdet

Hier finden Sie weitere wichtige Gerichtsentscheidungen zur Berücksichtigung von Kindeswohl und Kindeswille in Umgangs- und Sorgerechtsverfahren:

Vorgehen des Familiengerichts in Sorge- und Umgangsverfahren

Möchten Sie mehr zu Sorge- und Umgangsverfahren vor dem Familiengericht erfahren?

Quellen

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite.

Quellen

Als Quellen wurden unter anderem verwendet:

Ivanits, N. (2012). Die Stellung des Kindes in auf Einvernehmen zielenden gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren in Kindschaftssachen. Peter Lang.

Schneider, S. (2021). Bedingungen für die kindeswohldienliche Praktizierung des Wechselmodells. Eine interdisziplinäre Betrachtung de lege lata und de lege ferenda. Wolfgang Metzner Verlag.

Schumann, E. (2018). Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach Trennung und Scheidung – Reformbedarf im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht? in: Verhandlungen zum 72. Deutschen Juristentag, hrsg. von der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, Bd. 1. C.H.Beck.

Wichtige Gerichtsentscheidungen:

BVerfG 8.3.2005 – 1 BvR 1986/04 (Beachtung von Kindeswohl und Kindeswillen bei Entscheidung über das Umgangsrecht)

BVerfG 3.11.1982 - 1 BvL 25/80 (Gemeinsame elterliche Sorge)

Wünsche der Kinder einbeziehen

Der Kindeswille ist altersgerecht zu berücksichtigen

Gründe dafür, warum Sie ihr Kind in Entscheidungen einbeziehen sollten, die das Kind betreffen und Vorschläge, wie das umgesetzt werden kann, finden Sie auf der folgenden Unterseite.

Kinder in der Trennungssituation

Trennung kindgerecht erklären und begleiten

Die Trennung der Eltern kommt für die meisten Kinder überraschend. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Kindern die Trennung erklären, wie Sie sie liebevoll begleiten können und was sie von ihren Eltern brauchen.

Gefühlschaos von Kindern

Kinderperspektive einnehmen

Eine Trennung der Eltern kann zu einem Gefühlschaos bei den Kindern führen. Um die Kinder besser zu verstehen, kann es hilfreich sein, die Kinderperspektive einzunehmen. Erfahren Sie hier, welche Fragen Ihre Kinder möglicherweise beschäftigen.